Chronologie des temps

Un très très très long voyage qui commence dans la nuit des temps. Intéressant toutefois pour permettre de comprendre le développement du monde, comment tout cela a commencé et s'est développé jusqu'à nos jours.... Bon voyage !

39 - De 1096 (Première croisade) à 1121 (Querelle des universaux)

► 1096 avril Départ d'une "armée de pèlerins", marquant le début de la première croisade. La première croisade eut lieu de 1096 à 1100, sous le pontificat d'Urbain II : prêchée par Pierre l'Ermite, puis par Urbain lui-même, elle eut pour chefs Godefroy de Bouillon (Les Enfances de Godefroy de Bouillon), Eustache et Baudouin, ses frères; Hugues de Vermandois, Robert II, duc de Normandie, Boémond, prince de Tarente, Tancrède, son neveu, et Raymond de Toulouse. Les faits les plus importants de l'expédition sont la bataille de Dorylée (1097), où les Musulmans furent entièrement défaits; la prise de Nicée, d'Édesse (1097), d'Antioche (1098) et celle de Jérusalem (1099). Les Croisés formèrent à Jérusalem un royaume chrétien, dont ils déférèrent la couronne à Godefroy de Bouillon; et dans les villes voisines plusieurs principautés, où régnèrent les autres chefs des croisés.

► 1096 - 15 août Départ des armées régulières pour la Ière Croisade. Une armée bien organisée, avec à sa tête Godefroy de Bouillon, part pour la Terre sainte à l'instigation du pape Urbain II. Ce dernier a assuré : “Et ils deviendront des soldats, ceux qui, jusqu'à ce jour, furent des brigands ; ils combattront légitimement contre les barbares, ceux qui se battaient contre leurs frères et leurs cousins ; et ils mériteront la récompense éternelle, ceux qui se louaient comme mercenaires pour un peu d'argent”. Godefroy de Bouillon, fils d'Ide d'Ardenne, héritière des ducs de Basse-Lorraine et d'Eustache II, comte de Boulogne, au royaume de France, Godefroy de Bouillon est un descendant de Charlemagne et, comme son illustre ancêtre, un personnage de légende.

Godefroy est né fils cadet en 1060. Son oncle Godefroy III le Bossu lui lègue en 1076 son duché de Basse-Lorraine, mais l'empereur d'Allemagne le prive de cet héritage et ne lui concède que le marquisat d'Anvers, où se trouve la terre de Bouillon (1076). Godefroy se range néanmoins aux côtés d'Henri IV du Saint-Empire dans la lutte qui oppose l'empereur germanique et le pape Grégoire VII. Touché par le comportement du jeune homme et pour le récompenser de ses fidèles et loyaux services, l'empereur germanique le reconnaît duc de Basse-Lorraine, ou Lothier, en 1089. L'un des premiers à répondre à l'appel d'Urbain II, en 1095, Godefroy de Bouillon devient aussi l'un des principaux chefs de la première croisade.

En 1096, pour financer son départ, il vend son domaine de Bouillon à Otbert, prince-évêque de Liège. Les armoiries du duché de Bouillon sont visible dans le blason de la Principauté de Liège. Parti de Vézelay avec une suite nombreuse, il passe par Ratisbonne, Vienne, Belgrade et Sofia, arrive à Constantinople, et se heurte aussitôt à Alexis Comnène... Il est au premier rang lors de la prise de Jérusalem en 1099. La couronne de roi de Jérusalem lui est proposée après la prise de la ville mais il la refuse, arguant que seul le Christ est autorisé a porter ce titre. Il est donc fait Avoué du Saint-Sépulcre. Il meurt l'année suivante et son frère Baudouin, qui avait aussi participé à la croisade, devient roi.

► 1096 à 1099 - Première croisade : elle comprit deux expéditions: d'abord Pierre l'Ermite et Gautier Sans-Avoir, pauvre gentilhomme bourguignon, partirent à la tête d'une masse confuse, indisciplinée, ignorante et dénuée de tout: ces bandes à peu près désarmées et affamées, traversèrent péniblement l'Europe, trouvèrent à Constantinople un accueil qui les réconforta sans les rendre plus redoutables et passèrent en Asie où le sultan de Nicée, à la bataille de ce nom, les tailla en pièces.

La deuxième expédition ne comprenait que des gens aguerris et pourvus, en armes et en approvisionnements, de ce qui leur était nécessaire: c'était une véritable armée, qui marcha en bon ordre sous le commandement de Godefroy de Bouillon, duc de Basse-Lorraine. Cette expédition rencontra en Asie de grandes difficultés; néanmoins, après s'être emparée des villes de Nicée, Tarse, Antioche, elle assiégea et prit Jérusalem. Godefroy de Bouillon en fut proclamé roi (1099), et y promulgua, d'accord avec les seigneurs qui l'accompagnaient, les Assises de Jérusalem, qui instauraient en Asie la féodalité européenne. Le nouvel État dura jusqu'en 1187, époque à laquelle il fut détruit par le sultan Saladin.

► 1096 - 21 octobre L'armée "populaire" est anéantie par les Turcs prés de Nicée. “Croisade des pauvres”. Sous la conduite de Pierre l'Ermite et Gautier Sans Avoir, c'est une troupe de gueux qui tente de gagner la Terre sainte, où elle sera mise en pièce. Nicée est une ville d'Anatolie (Turquie)

► 1096 à 1141 - naissance et mort de Hugues de Saint-Victor. Théologien et philosophe français, auteur du 'Didascalicon' et du 'De sacramentis' qui assure le rayonnement de l'abbaye de Saint-Victor de Paris comme école.

► 1097 26 juin Les Croisés s'emparent de Nicée.

► 1097 1er juillet Victoire des Croisés à Dorylée contre les Turcs. La bataille de Dorylee opposa les croisés aux turcs en 1097.

► 1097 21 octobre Début du siège d'Antioche. Antioche est une ville de Turquie proche de la frontière syrienne. Elle est située au bord du fleuve Oronte.

► 1098 21 mars Fondation de l'abbaye de Cîteaux. Robert de Molesme fonde l'abbaye pour y prêcher un retour à la doctrine de Saint Benoît : pauvreté, travaux des champs et uniformité. L'ordre de Cîteaux est né. L'ordre de Cîteaux, également connu sous le nom d'ordre cistercien ou encore de saint ordre de Cîteaux est un ordre monastique catholique réformé, fondé en 1098 à l'abbaye de Cîteaux par Robert de Molesme pour suivre la Règle de Saint Benoît. Le plus célèbre des cisterciens n'est autre que saint-Bernard, à qui l'ordre doit son considérable développement de la première moitié du XIIe siècle.

Les monastères cisterciens se distinguent par la simplicité et la sobriété de l'architecture et des ornements. La robe est blanche avec un capuchon noir. Le symbole de l'ordre est la feuille d'eau (Cîteaux). Des couvents de religieuses cisterciennes ont été établis ; l'un des plus célèbres est celui de Port-Royal. Robert de Molesme (v.1029–1111), moine et réformateur français, considéré comme saint par l'Église catholique romaine. Règle de Cîteaux. Il s'agit de la règle bénédictine appliquée dans toute sa rigueur par les moines de l'abbaye de Cîteaux, fondée par Robert de Molesme en 1098 : retrait du monde, extrême pauvreté, culture de la terre et copie de manuscrits.

► 1098 - 3 juin Les Croisés s'emparent d'Antioche et se retrouvent piégés dans la ville.

► 1098 - 28 juin Victoire de Kerbogha, émir de Mossoul, permettant la libération des troupes assiégées dans Antioche. Kerbogha était l'Atabeg de Mossoul. C'était un chef de guerre qui jouissait d'une grande renommée mais il dut subir une cuisante défaite lors de la première croisade. Mossoul, ville d'Iraq sur les deux rives du Tigre.

► 1098 à 1179 - naissance et mort de Hildegarde von Bingen, Sainte Hildegarde. Sainte allemande, fut l'une des grandes figures du XIIe siècle, voire de tout le Moyen Âge. Hildegard (sainte Hildegard, bien qu'elle ne fut jamais canonisée) écrivit un traité de science et de médecine, qui fait preuve d'un sens de l'objectivité et de l'observation rare dans ces temps-là. Elle écrivait également des poèmes, et de la musique. Sainte Hildegarde de Bingen est confiée aux Bénédictines alors qu'elle n'a que huit ans, en 1105. Elle a des visions qu'elle note méticuleusement dans un petit carnet qui donnera son 'Livre des subtilités et des créatures divines'.

► 1099 Le roi Philippe Ier associe à la couronne son fils Louis, né de Berthe de Hollande en 1081: ce sera dans l'histoire, Louis VI le Gros, surnommé aussi le Batailleur et l'Éveillé. Louis VI de France, dit Louis le Gros, né le 1er décembre 1081 à Herbst, mort le 1er août 1137. Il fut roi de France de 1108 à 1137, cinquième de la dynastie dite des Capétiens directs.

► 1099 - 7 juin Les armées Croisées arrivent devant Jérusalem.

► 1099 - 8 juillet Procession autour de Jérusalem.

► 1099 - 14 juillet Échec du premier assaut contre Jérusalem.

► 1099 - 15 juillet Prise de Jérusalem par les croisés qui vont se livrer au pillage et au massacre de la population. Godefroy de Bouillon prend la ville sainte en ce vendredi, à trois heures de l'après-midi. Son beau-frère Baudouin de Boulogne fonde le royaume latin de Jérusalem. La population musulmane de la ville est massacrée pendant deux jours. Les Juifs sont brûlés vifs dans la synagogue où ils s'étaient réfugiés. Baudouin de Boulogne (v. 1065-2 avril 1118), comte d'Édesse de 1098 à 1100 puis roi de Jérusalem, Baudouin Ier, de 1100 à 1118. Troisième fils d'Eustache II, comte de Boulogne et de Sainte Ide de Boulogne.

► 1099 Godefroy de Bouillon proclamé roi de Jérusalem. Les croisés, après avoir pris Nicée, Antioche, Tarse, ont pris Jérusalem le 15 juillet précédent. Godefroy de Bouillon, Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, et le légat du pape écrivent au pape Urbain II : “Si vous désirez savoir ce qu'on a fait des ennemis trouvés à Jérusalem, sachez que dans le portique de Salomon et dans le temple, les nôtres chevauchaient dans le sang immonde des Sarrasins et que leurs montures en avaient jusqu'aux genoux”.

► 1099 - 12 août Victoire des armées croisées à Ascalon contre les armées égypto-turques. Ascalon site balnéaire en Israël, proche de Gaza, sur la côte méditerranéenne.

► 1100 - 15 juillet Mort de Godefroy de Bouillon, avoué du Saint-Sépulcre à Jérusalem, son frère Baudouin lui succède.

► 1100 Rattachement de Bourges et Dun-le-roi au domaine royal. Eudes Arpin, vicomte de Bourges, partant pour la Croisade, vendit son fief au roi pour 60 000 écus d'or. Depuis cette époque, les pays qui forment le département du Cher demeurèrent directement soumis à l'autorité royale.

► 1100 à 1200 - Écriture gothique. L'écriture gothique ou lettre noire est une déformation de la minuscule caroline. On écrivait alors avec une plume à pointe coupée. Plus étroite que la caroline, donc prenant moins de place sur les parchemins coûteux, l'écriture gothique apparaît au XII° siècle en Allemagne. Ces caractères seront conservés par ce pays jusqu'au milieu du XX°. Dès la fin du XIX° siècle, les copistes florentins jugent les gothiques illisibles. Ils reprennent la caroline et la modifient. Ils créent l'humanistique (dite aussi l'italique) qui devient la base de nos écritures modernes.

► 1100 à 1532 - L'empire Inca (Pérou). L'empire inca s'étendait à son apogée de l'actuelle Colombie jusqu'à l'Argentine et au Chili, par delà l'Équateur, le Pérou, la Bolivie. Les Incas formèrent un des trois grands empires de l'Amérique précolombienne. L'empire inca regroupait de nombreux peuples différents et jusqu'à plus de 700 langues différentes furent parlées sur son territoire ; cependant les Incas imposèrent le quechua comme langue officielle. Ils vécurent du XIe siècle au XVIe siècle. La fin de l'empire inca coïncide avec la mort du dernier empereur lors de la conquête espagnole en 1533.

► 1100 à 1150 - naissance et mort de Marcabru, poète et troubadour. Le troubadour enchanta les cours de France et de Castille. Surtout grâce à un "tube", célèbre dans les années quarante (du XIIe siècle) et intitulé "le chant du lavoir", dont l'air et les paroles sont une exhortation à partir en croisade.

► 1100 vers - La Chanson de Roland. Elle est célèbre dès le Moyen Âge : il en existe plusieurs versions, ainsi que des remaniements datant de diverses époques. Le récit, inspiré par un référent historique, la bataille de Roncevaux (778), est savamment composé en deux fois deux parties : la mort de Roland (la trahison, la bataille) et la vengeance de l'Empereur (le châtiment des païens, le châtiment de Ganelon), encadrées par une exposition et une double conclusion. L'unité de l'ensemble est renforcée par de nombreux parallélismes, contrastes et échos.

Certains passages pourtant très sobres possèdent une grande intensité dramatique et sont restés justement célèbres (la mort de la belle Aude ou celle de Roland). Comme toutes les chansons de geste, la Chanson de Roland comporte une forte charge idéologique, mais c'est également une peinture assez fine des tensions internes de la société féodale (entres vassaux et suzerain, entre l'ambition personnelle et le dévouement), ainsi qu'un drame humain : en dépit du caractère un peu stylisé des personnages, la subtilité des caractères explique et implique le déroulement inéluctable des événements.

La Chanson de Roland est un poème épique et une chanson de geste de la fin du XIe siècle attribué à Turold (Ci falt la geste que Turoldus declinet). Neuf manuscrits du texte nous sont parvenus, dont un (manuscrit d'Oxford) est en anglo-normand. Ce dernier, redécouvert par l'abbé de La Rue en 1834, est considéré par les historiens comme étant l'original. La Chanson de Roland comporte environ 4000 vers en ancien français répartis en laisses, transmis et diffusés par voie orale. Elle relate, trois siècles après, le combat fatal du chevalier Roland (ou Hroudland), marquis des marches de Bretagne et de ses fidèles preux contre une puissante armée maure à la bataille de Roncevaux puis la vengeance de Charlemagne.

► 1100 à 1160 - naissance et mort Pierre Lombard, ou encore Petrus Lombardus, enseignant et religieux. Plus connu sous le nom du Maître des sentences, il est né à la fin du XIe siècle près de Novarre, en Lombardie (d'où son nom). L'Abbé de Cluny le fit admettre à l'école de Reims, puis il se rendit à Paris où il fût d'abord longtemps professeur à l'Université, pour devenir ensuite évêque de Paris. Dans la cadre de son enseignement, il élabora, suite à une originale méthode basée sur les Questions / Discutions, une méthode scolastique aux fins de l'enseignement des Maîtres de l'Université, le "Livre des Sentences" (1152), où pour la première fois, dans l'enseignement universitaire, on faisait la distinction entre l'Écriture et la Théologie ; ce livre, cette Somme, servit de modèle à Thomas d'Aquin.

► 1102 La Croatie intégrée à la Hongrie. Moins de deux siècles après sa proclamation, le Royaume Croate perd sa souveraineté. Rongé de l'intérieur dès la mort de Tomislav par des guerres intestines en vue de la succession, l'État a progressivement perdu sa puissance militaire ainsi que certains territoires. Ainsi après une lourde défaite en 1097, les Croates passent un accord avec la Hongrie : les "Pacta Conventa". Ainsi, le roi de Hongrie Koloman devient-il le roi de Croatie. Toutefois celle-ci conservera un gouverneur et une assemblée autonomes. L'État autonome croate disparaît ainsi pour près de neuf cent ans. Koloman le Bibliophile Arpad, né entre 1065 et 1070, décédé le 3 février 1116, inhumé à Székesfehérvar, fut roi de Hongrie en 1095 et de Croatie en 1105. Il est le fils de Géza Ier et de Synadena Synadène.

► 1104 Abrogation de l'excommunication de Philippe Ier par le pape Pascal II. Pascal II, de son vrai nom Rainier de Bieda, est né à Ravenne vers 1050. Il fut pape du 13 août 1099 au 21 janvier 1118, lutta contre les empereurs Henri IV du Saint-Empire et Henri V du Saint-Empire et créa l'Ordre des Chevaliers teutoniques et l'Ordre des Templiers.

► 1104 Mariage de Louis (futur Louis VI), fils de Philippe Ier avec Lucienne de Rochefort. Lucienne de Rochefort-Monlhéry, appelée aussi Lucianne, est la fille de Guy Ier le Rouge, seigneur de Rochefort et d'Élisabeth de Crécy. La famille des Rochefort étant de plus en plus puissante en Ile-de-France, le roi Philippe Ier compte réduire son influence en s'emparant de leurs seigneuries, mais Bertrade de Montfort, qui compte faire alliance avec les Monlhéry pour placer sur le trône son fils, et ce au détriment de Louis, héritier du trône, propose de marier Louis VI le Gros à Lucienne.

Les fiancailles ont donc lieu en 1104, malgré la réticence de l'époux. Pourtant, une autre famille puissante, les Garlande font valoir à Louis VI les desseins de sa belle-mère, et celui-ci décide de casser l'alliance en faisant appel au Pape Pascal II, lors du concile de Troyes en 1107, prétextant des liens de consanguinité. Ce divorce marque la disgrâce définitive des Rochefort, cependant Lucienne aurait eu une fille avec le futur roi, Isabelle de France (v. 1105-apr. 1175) qui épouse av. 1119, un cousin, un certain Guillaume de Vermandois. Plus tard, Lucienne épouse le seigneur Guichard III († 1137), sire de Beaujeu.

► 1106 - 28 septembre La Normandie retrouve l'Angleterre à Tinchebray. Après la mort de Guillaume le Conquérant, le royaume anglo-normand fut provisoirement partagé, l'Angleterre revenant à Guillaume le Roux et la Normandie à son frère Robert Courteheuse. Mais après la mort douteuse du souverain anglais, victime d'un accident de chasse, c'est le dernier fils de Guillaume le Conquérant, Henri, qui s'empare de la couronne d'Angleterre, la soufflant à un Robert impopulaire.

Cette guerre fratricide se termine lors du combat de Tinchebray, en Normandie. Henri Ier d'Angleterre inflige une sévère défaite à son frère Robert, le fait prisonnier et prend le commandement de la Normandie. Celle-ci est à nouveau rattachée à l'Angleterre. La bataille de Tinchebray a eu lieu le 28 septembre 1106, dans la ville de Tinchebray en Normandie, entre des troupes de l'envahisseur Henri Ier Beauclerc, roi d'Angleterre, et celle du duc de Normandie, son frère aîné Robert Courteheuse. Cette bataille s'est soldée par une victoire décisive d'Henri Beauclerc, qui lui permit de rattacher la Normandie à l'Angleterre, ce qui n'était plus le cas depuis la mort de leur père Guillaume le Conquérant en 1087.

La Normandie restera une possession de la couronne d'Angleterre jusqu'en 1204. Henri Ier d'Angleterre (v. 1068 – 1er décembre 1135), appelé Beauclerc à cause de ses intérêts d'études, était le plus jeune fils de Guillaume le Conquérant. Il régna comme roi d'Angleterre de 1100 à 1135, succédant à son frère, Guillaume le Roux. Il était aussi connu comme Lion de Justice. Son règne est connu pour les limitations des pouvoirs de la couronne, ses améliorations dans les rouages du gouvernement, sa réunification des territoires de son père, et sa décision controversée de choisir sa fille comme héritière.

► 1107 Concile de Troyes annulant le mariage de Louis VI et Lucienne. Lucienne de Rochefort-Monlhéry (dates de vie inconnues), appelée aussi Lucianne, est la fille de Guy Ier le Rouge, seigneur de Rochefort et d'Élisabeth de Crécy.

► 1108 Les communes étaient les villes qui, ayant obtenu de leur suzerain une charte d'autonomie, sanctionnée par le roi, s'administraient et se gardaient elles-mêmes. Leur émancipation ne pouvait que restreindre le pouvoir féodal, aussi fut-elle toujours favorisée par les rois de France, auquel elles étaient reconnaissantes de leur appui moral. A l'émancipation des communes remonte la naissance de la bourgeoisie et la formation du Tiers État. Les premières communes affranchies furent: Le Mans en 1066, Cambrai en 1076; ensuite, parmi les plus importantes, Laon et Amiens en 1111.

► 1108 - 29 juillet Mort de Philippe Ier à Melun, son fils Louis VI le Gros lui succède. Diminué et impotent, le roi Philippe Ier meurt dans son château à Melun. Déjà associé au trône, son fils et successeur Louis VI gouverne seul depuis 1101.

► 1108 LOUIS VI le Gros (1108-1137)

► 1108 Louis VI le Gros l'était effectivement ses parents l'étaient déjà et son appétit fit le reste mais ses autres surnoms montrent les qualités de ce roi qu'on appela aussi - le père des communes - le batailleur - le grand - l'éveillé - le justicier. Louis VI le Gros succède à son père en 1108. Il est couronné à Orléans. Il s'attache tout d'abord à fortifier son autorité dans le domaine royal en luttant contre les seigneurs pillards tels que Hugues du Puiset dont il rasera le château en 1118 et Thomas de Marle seigneur de Coucy qui finira par se soumettre. Il interviendra également en dehors de son domaine, dans les affaires de certains fiefs notamment en Bourbonnais (1109) en Auvergne (1122 - 1126) en Flandres (1128). Certains féodaux ont refusé de lui prêter hommage lors du sacre, notamment les ducs de Normandie (Henri Ier d'Angleterre) et d'Aquitaine (Guillaume IX de Poitiers).

La guerre contre Henri Ier de Beauclerc duc de Normandie et roi d'Angleterre débute dès 1109 et Louis perd devant le roi d'Angleterre. Il s'en suit une succession de luttes autour de Gisors et du Vexin qui conduisent le roi d'Angleterre à s'allier à son gendre l'empereur du Saint-Empire Germanique, Henri V. La menace d'invasion étrangère, suscite un sentiment national français. Louis VI sous l'étendard de Saint Denis à la tête d'une grande armée attend Henri V. Henri V rebrousse chemin et Louis en tire un grand prestige. C'est vers 1112 que Paris prend le pas sur Orléans et devient la capitale du royaume de France.

C'est dans l'abbaye de Saint Denis que Louis VI dépose sa couronne. L'armée française adopte son cri de guerre "Montjoie-Saint-Denis". Le duc de Normandie, préparant sa succession, marie sa fille Mathilde au comte d'Anjou Geoffroy le Bel dit Plantagenêt (Geoffroy V d'Anjou). Il meurt en 1135. La guerre qui s'amorce entre les deux prétendants à sa succession Geoffroy V d'Anjou et Étienne de Blois (neveu du Duc) sert les intérêts de Louis VI. C'est à cette période que le duc d'Aquitaine se soumet également.

La paix régnant, les progrès de l'agriculture: on ferre les chevaux, le collier permet une meilleur exploitation de la force de l'animal, la charrue, l'outillage métallique, les techniques de culture, améliorent les rendements et assurent une certaine prospérité. Louis VI, conseillé par son ami l'abbé Suger excellent administrateur pressentant un mouvement d'évolution, accorde à certains villages de s'organiser autour d'un maire et de sages. Le village bénéficiera d'une assez large autonomie administrative et judiciaire.

En 1110 et les quelques années qui suivent on comptera 82 villages dans le domaine royal à en bénéficier. Paris reçoit sa charte en 1121. La reconstruction de l'abbaye de Saint Denis commandée par l'abbé Suger commence en 1132. Cette date marque le début du style gothique et de la diffusion des vitraux, technique mise au point en Allemagne. Le règne de Louis VI fait apparaître un affermissement du pouvoir des Capétiens Louis VI assure sa succession en faisant couronner son fils Louis (Louis VII) en 1131 (son fils aîné Philippe vient de mourir d'une chute de cheval dans les rues de Paris) et le marie à Aliénor d'Aquitaine ce qui permet d'agrandir le domaine royal jusqu'aux Pyrénées. Louis VI meurt en 1137.

► 1108 - 3 août Sacre de Louis VI le Gros. Surnommé ainsi à cause de son obésité et de sa taille de géant, le fils de Philippe Ier est sacré ce jour à Orléans. C'est un roi dans la force de l'âge, qui exerçait déjà une régence de fait sur son père depuis sept ans, qui monte sur le trône.

► 1108 Avènement de Louis VI. - Ce prince turbulent, mais brave et intelligent, passa son règne à batailler pour agrandir le royaume et affermir la royauté. Tous ses efforts tendirent à réduire, avec l'appui du clergé et des villes, les privilèges des grands vassaux, à faire régner l'ordre dans le royaume, et à établir une administration centralisatrice. Dès son avènement, il partit en guerre contre les seigneurs de Montlhéry et du Puiset qui ravageaient les campagnes à leur portée et détroussaient pèlerins et voyageurs: il s'empara de leurs repaires et les détruisit.

► 1108 à 1124 - Le règne de Louis VI fut marqué surtout par l'activité que prit le mouvement communal, qu'il favorisa et dont il fit profiter la monarchie, mais sans y prendre directement part.

► 1113 Le pape érige en ordre indépendant l'hôpital Saint-Jean de Jérusalem (hospitaliers) fondé par Gérard Tencre. Ordre hospitalier, l'Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, plus communément appelé, suivant les époques, Ordre de l'Hôpital, Ordre hospitalier, Ordre de Rhodes, Religion ou Ordre de Malte, est une organisation catholique souveraine à vocation humanitaire, créée au milieu du XIe siècle par des Latins originaires d'Amalfi (Campanie) du monastère Saint-Jean-l'Aumônier à Jérusalem.

L'origine de l'Ordre est au monastère Sainte-Marie-des-Latins, fondé à Jérusalem au milieu du XIe siècle par des marchands amalfitains. Vers 1080, Gérard Tenque, supérieur du monastère crée un "hôpital" ou hospice, dédié à saint Jean, à côté du monastère. Le rôle de cet hospice est d'accueillir et de soigner les pèlerins chrétiens venus accomplir le "voyage de Terre Sainte". Jérusalem est alors sous domination musulmane.

La première Croisade de 1099 fait passer la ville sous la domination chrétienne, mais renforce l'insécurité dans la région. Les frères hospitaliers, reconnus comme ordre monastique le 15 février 1113 par le pape Pascal II, deviennent vite des chevaliers hospitaliers. C'est le second ordre militaire de Terre Sainte après les Templiers fondés vers 1120. C'est le maître Hospitalier Raymond du Puy (mort vers 1160) qui transforme l'Ordre charitable en ordre militaire. Sur sa demande le pape Innocent II attribue aux Hospitaliers le drapeau à croix blanche en 1130 pour les différencier des Templiers qui portent la croix rouge.

► 1113 Construction du temple d'Angkor Vat. Angkor Vat est le plus grand et le plus harmonieux des temples du complexe monumental d'Angkor, au Cambodge. C'est un des exemples les mieux conservés d'architecture khmère. Angkor Vat fut construit par le roi Suryavarman II dans la première moitié du XIIe siècle.

► 1113 Albertus Magnus dans son 'De vegetalis' différencie les plantes à partir de la structure de la tige. Albertus Magnus, Albert le Grand, ou encore Albrecht von Bollstädt est un savant, philosophe et théologien germanique né à Lauingen en Souabe entre 1193 et 1206 et mort à Cologne en 1280. Il a introduit dans les universités d'Europe les sciences grecques et arabes.

► 1115 Saint Bernard fonde l'abbaye de Clairvaux (fille de Cîteaux), au nord de Dijon, dans l'Aube et en devient le premier abbé. Sous sa direction, l'abbaye se développe considérablement et devient l'abbaye la plus éminente de l'ordre cistercien, essaimant elle-même rapidement en cent soixante monastères. La rumeur selon laquelle il aurait accompli de nombreux miracles et les sermons éloquents de Bernard attirent de nombreux pèlerins.

L'abbaye de Clairvaux a été fondée en 1115 par le moine cistercien Bernard de Clairvaux qui a été sanctifié quelques années après son décès. Le terrain dédié à l'implantation de l'abbaye fut choisi avec précaution : il fallait de l'eau et du bois. Ce terrain offert par un proche parent de Bernard comprenait ces éléments essentiels à l'organisation d'une abbaye cistercienne. En effet, les cisterciens se doivent de respecter la règle de Saint Benoît qui stipule la vie en autarcie et le respect du voeu de stabilité (enfermement).

► 1115 - 3 août Mariage de Louis VI et Adélaïde de Savoie.

► 1118 - Fondation en Palestine, par Hugues de Payens, de l'ordre militaire et religieux des Templiers. L'Ordre du Temple ou Ordre des Templiers était un ordre religieux et militaire qui fut créé lors des Croisades. Fondé en 1118, il disparaît en 1312. En 1118, neuf chevaliers francs, menés par Hugues de Payns offrent à Baudouin II, roi de Jérusalem de créer un ordre militaire qui protégerait les pèlerins, sous le nom de "Pauvres chevaliers du Christ". Le roi leur accorde une résidence dans son palais situé sur le site de l'ancien Temple de Salomon - aujourd'hui recouvert par la Mosquée Al-Aqsa - et leur nom évolue en "chevaliers du Temple" puis en Templiers. L'ordre est officialisé par la bulle pontificale Omne datum optimum le 29 mars 1139.

Ordre des Templiers. Ordre militaire fondé en 1118 par Hugues de Payns et Godefroi de Saint-Amour lors de la première croisade, et qui a apporté son soutien à Philippe IV le Bel lorsqu'il a dû lutter contre le pape Boniface VIII. Mais en ce tout début du XIVe siècle, les caisses de l'État sont vides. Certains des chevaliers font montre avec ostentation de leur puissance financière. On reproche, qui plus est, à ces moines soldats de n'avoir pas su conserver la Terre sainte. Des bruits courent. On soupçonne l'ordre de contraindre ceux qui veulent y entrer à cracher sur un crucifix, à renier la croix.

Le 13 octobre 1307, dans tout le royaume, les Templiers sont arrêtés sur ordre du roi. Leurs biens sont confisqués. L'acte d'accusation qui est lu dans toutes les provinces du royaume, et qui dénonce aussi bien l'hérésie que les plus terribles crimes, est l'oeuvre de Guillaume de Nogaret, chancelier du royaume. Commence alors un long procès. Le grand maître Jacques de Molay, comme les autres chevaliers, est accusé et comparaît devant le tribunal de l'Inquisition entre le 19 et le 24 novembre 1307. Exemple de questions posées : "Comment les frères ont-ils été reçus au Temple ? Les a-t-on dévêtus et baisés en bout de l'échine, sous la ceinture, sur le nombril et en la bouche, puis invités à pratiquer la sodomie ?" Pour obtenir des aveux, les chevaliers sont soumis à toutes les tortures.

L'un d'entre eux confie : "J'avouerais que j'ai tué Dieu si on me le demandait". Le 3 avril 1312, la Bulle pontificale du pape Clément V, Vox Clamantis, dissout l'ordre des Templiers. Lorsqu'il monte sur le bûcher, le grand maître des Templiers lance, le 19 mars 1314 : "Clément, juge inique et cruel bourreau, je t'ajourne à comparaître dans quarante jours, devant le tribunal du souverain juge". Quarante jours plus tard, le pape Clément V meurt, et le 29 novembre 1314, Philippe IV le Bel meurt à son tour. La Mosquée Al-Aqsa fait partie d'un ensemble de bâtiments religieux situé à Jérusalem.

Selon la tradition musulmane, Mahomet est monté au paradis depuis le Mont en 621, raison pour laquelle la mosquée érigée plus tard à cet endroit est considérée comme le troisième lieu saint de l'Islam. Après le Dôme du Rocher (construit vers 690), la première mosquée fut érigée en bois par les Omeyyades et terminée en 710. Certains éléments montrent que la mosquée fut construite sur les ruines du bâtiment annexe (le Chanuyos) de l'ancien Temple. Détruite par des séismes, elle fut reconstruite au moins cinq fois, la dernière reconstruction majeure datant de 1035. La Mosquée Al-Aqsa est la plus grande de Jérusalem.

► 1118 Campagne de Louis VI contre Thomas de Marle, frappé d'anathème pour pillage d'églises par les conciles de Beauvais et de Soissons. Thomas de Marle (1078 - 1130) était sire de Coucy, seigneur de La Fère. Parti en avril 1096 pour la première croisade, Thomas s'y couvrit de gloire et participa à de nombreuses batailles. Rentré au pays, certainement frustré et déçu du peu de profit d'une si longue expédition en Terre Sainte, Thomas de Marle se mit à ravager et dévaster les régions autour de Laon, d'Amiens à Reims.

Il fut même excommunié par les évêques lors d'un concile tenu à Beauvais en 1114. En octobre 1130, il fut griévement blessé par le comte de Vermandois Raoul Ier le Vaillant lors du siège de Coucy ordonné par le roi Louis VI qui voulait en finir avec les exactions de son vassal. Thomas de Marle rendait l'âme le 9 novembre 1130. L'anathème est une excommunication dite "majeure", c'est-à-dire avec plus de force et de cérémonie que les autres types d'excommunication.

► 1119 - 20 août Défaite de Louis VI à Brémule face à Henri Ier d'Angleterre.

► 1119 Louis VI ayant excité Robert Courteheuse (fils de Guillaume le Conquérant) à exiger de Henri Ier d'Angleterre, le duché de Normandie, Henri s'empara par vengeance de la place de Gisors, mais il fut ensuite battu à Brenneville. La paix de Gisors mit fin à cette courte guerre.

► 1120 à 1170 - naissance et mort de Jaufré Rudel. Troubadour occitan, il est le seigneur de Blaye (surnommé le prince de Blaye), mort vers 1170. Il prit part à la deuxième croisade. Troubadour occitan, il écrit des chansons d'amour au cours de la première moitié du XIIe siècle et chante "l'amour lointain", - c'est-à-dire l'amour impossible et sans espoir, – en célébrant peut-être une dame de Tripoli, bien née et inaccessible.

► 1121 Querelle des universaux. Querelle des universaux, opposant les réalistes, menés par Guillaume de Champeaux, aux nominalistes, représentés par Roscelin, et aux conceptualistes (Pierre Abélard). Le terme "universaux" utilisé comme un nom est une notion métaphysique et plus précisément de la scolastique médiévale. Le philosophe Porphyre, dans son introduction à la Logique d'Aristote définit cinq universaux : le genre l'espèce la différence le propre l'accident. Les universaux sont des types, des propriétés ou des relations et caractérisent ce qui est invariable dans le temps et dans l'espace.

Les universaux s'opposent donc aux particuliers, et sont assimilables, en première approche, à des concepts. Ainsi la chevalinité, la circularité,... sont des universaux. À l'inverse, tel cheval, tel cercle sont des particuliers. Au cours du Moyen Âge, les universaux furent l'enjeu d'une querelle demeurée célèbre. Les écoles s'opposaient sur la question de savoir si les universaux sont de pures conceptions de l'esprit, c'est-à-dire de simples concepts, ou, s'ils sont des idées, assimilables à la conception platonicienne des Idées et ont à ce titre une existence propre.

Cette opposition traverse de part en part l'histoire de la philosophie. Platon, idéaliste, et Aristote, réaliste, ont présenté des thèses opposées. Pour Platon, les Idées existent et sont même la seule réalité. Si la thèse platonicienne a longtemps été dominante voire exclusive, elle fût remise en cause par le chanoine de Compiègne Roscelin, qui affirma que les universaux sont avant tout des abstractions, qui n'ont d'existence que dans l'esprit de celui qui les forme et aux moyens des mots ou des noms dont on les désigne ; ce qui a donné son nom à cette thèse : le Nominalisme.

40 - De 1122 (Expédition de Louis VII) à 1159 (Première Guerre de Cent Ans)

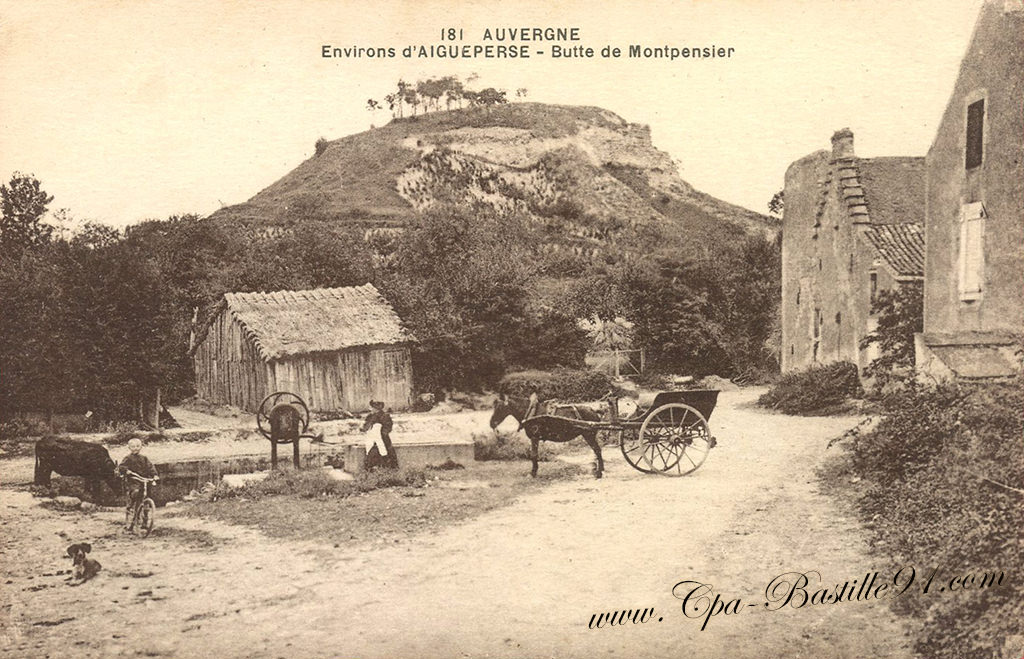

► 1122 Expédition de Louis VII contre le comte d'Auvergne. Le comté d'Auvergne est l'une des plus ancienne seigneuries de France, puisqu'elle a déjà été érigée à la fin de la période romaine. Durant l'ère mérovingienne, il devient même momentanément un duché.

► 1122 à 1204 - naissance et mort de Éléonore d'Aquitaine ou Aliénor est la fille et héritière de Guillaume X, dernier duc d'Aquitaine. Elle deviendra duchesse à la mort de son père en 1137, la même année elle épousa à l'âge de 15 ans le futur roi de France Louis VII auquel elle apporta le duché d'Aquitaine (qui resta cependant distinct du domaine royal malgré les attentes des conseillers du roi qui, comme Suger, avaient envisagé une assimilation rapide de cette principauté au royaume).

Elle va accompagner son époux à la deuxième croisade (1147-1149) et fit scandale en raison de son infidélité présumée (avec son propre oncle Raimond de Poitiers, prince d'Antioche), c'est ce qui aurait poussé Louis VII à ne pas mener une expédition contre Édesse (ville du Sud de l'Anatolie en Turquie) qui aurait soulagé la principauté d'Antioche, ce fut lourd de conséquences puisqu'il aurait pu ainsi lever le principal danger qui pesait sur la Terre sainte et qu'il ne le fit pas). Louis demanda le divorce et l'obtint.

Aliénor se remaria avec Henri II d'Angleterre, alors comte d'Anjou et duc de Normandie. (Il deviendra roi d'Angleterre en 1154 sous le nom d'Henri II). Le domaine d'Aquitaine passait donc sous la domination des Plantagenêt, Aliénor, dont il semble qu'elle fut peu attachée à son mari continua d'administrer le duché (elle maintenait une cour brillante à Poitiers). Lorsque leurs fils se soulevèrent contre leur père (tantôt Richard coeur de Lion, tantôt Jean Sans Terre) elle prit parti pour eux. Henri II la fit emprisonner dans divers châteaux anglais, en particulier à Salisbury.

Elle n'en sortit que lorsque Richard devint roi (en 1189), son fils lui confia le gouvernement lorsqu'il partit pour la troisième croisade (1190). Elle joua aussi un rôle prédominant dans l'avènement de Jean Sans Terre en 1199 (malgré les droits éventuels d'Arthur de Bretagne, fils de son fils aîné). Elle dirigea ensuite la résistance royale contre la rébellion des grands feudataires du duché, que soutenait Philippe Auguste. Malgré son âge, elle déploya une remarquable énergie dans les derniers soubresauts de l'indépendance aquitaine, qui disparut peu après sa mort (elle mourut en l'abbaye de Fontevrault où se trouve encore son tombeau), grâce à l'habileté de Philippe Auguste qui exploita les erreurs politiques de Jean Sans Terre.

► 1122 - 23 septembre : Le concordat de Worms, signé entre Henri V et le pape Calixte II, met fin à la Querelle des Investitures entre Église et États au profit de la papauté. L'empereur renonce à l'investiture spirituelle par la crosse et l'anneau et respecte la libre élection des évêques et abbés. Il obtient la présidence de ces élections et de donner ensuite une investiture par le sceptre par laquelle il remet les biens et les fonctions politiques au nouvel évêque, suivie d'un serment de fidélité. Le concordat de Worms est l'accord qui suspendit la Querelle des Investitures en 1122 et marquant ainsi la séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel.

L'empereur du Saint-Empire romain Henri V et le Pape Calixte II convinrent des éléments suivants: les évêques seraient élus par leurs chanoines, mais l'empereur aurait le droit d'exercer une influence discrète sur l'élection en y assistant. L'évêque, une fois élu, recevrait l'investiture spirituelle du Pape sous la forme de la crosse et de l'anneau, et l'investiture temporelle de l'empereur sous la forme d'un sceptre. De fait, ce concordat ne satisfit aucune des deux parties et ne suffît pas à effacer les tensions entre elles; plusieurs empereurs furent ainsi excommuniés par la suite.

► 1122 Pierre le Vénérable devint abbé de Cluny. Pierre le Vénérable, Pierre de Montboissier dit Pierre le Vénérable était un abbé de Cluny dès 1122, né en 1092 et mort en 1157. Lors de son séjour en Espagne, il fait traduire le Coran de l'arabe en latin, afin de pouvoir le réfuter par des arguments écrits, et non par la Croisade, qu'il a condamnée. Il réforme l'abbaye de Cluny, en proie à des difficultés financières. Il réforme le domaine seigneurial pour assurer le train de vie des moines (Dispositio rei familiaris). Les inventaires qui sont constitués (Constitutio expense cluniaci) constitue une précieuse source pour les historiens, avec des données sur les rendements, les semences, les techniques agricoles... A noter le rôle essentiel d'Henri de Blois, évêque de Winchester, dans cet ouvrage.

► 1123 Ier concile du Latran. Le Ier concile du Latran se déroule du 18 mars 1123 au 11 avril de la même année, sur une convocation du pape Calixte II, à la basilique Saint-Jean de Latran. Considéré comme le neuvième concile oecuménique par l'Église catholique, c'est le premier concile général tenu en Occident. Pandolphe, dans sa biographie de Calixte II, mentionne 997 participants, chiffre qui paraît nettement exagéré : on estime ce nombre plutôt à 200 ou 300. Concile du Latran, en 1123, le Ier concile du Latran se tient dans la basilique du même nom, à Rome, siège épiscopal jusqu'au départ des papes pour Avignon. Lors de ce concile présidé par Calixte II, le concordat de Worms – qui met fin à la querelle des Investitures –est confirmé et vingt-deux canons, dont l'interdiction de la simonie, sont promulgués.

La simonie est, pour les chrétiens, l'achat et la vente de biens spirituels, tout particulièrement d'une charge ecclésiastique. Elle doit son nom à un personnage des Actes des Apôtres, Simon le Magicien qui voulut acheter à saint Pierre son pouvoir de faire des miracles (Actes, VIII.9-21), ce qui lui valut la condamnation de l'apôtre : "Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent !".

Simonie. Acte désignant la vente ou le trafic des biens ou des charges du clergé. Le mot "simonie" dérive de celui de Simon le Magicien qui tenta de corrompre l'apôtre Pierre. Le Latran est un site de Rome, appartenant aujourd'hui à l'État de la Cité du Vatican. L'Archibasilique Saint-Jean-de-Latran (San Giovanni in Laterano) qui se trouve à Rome sur la place du même nom, est une église cathédrale, siège de l'évêché de Rome, dont l'évêque n'est autre que le pape. Elle est la propriété du Saint-Siège et bénéficie à ce titre du privilège d'exterritorialité. Elle est considérée comme la « mère » de toutes les églises de Rome et du monde.

► 1124 L'empereur d'Allemagne, Henri V du Saint-Empire, poussé par Henri Ier d'Angleterre, envahit la Champagne. Louis VI se met à la tête des milices communales, porteur de l'oriflamme de Saint-Denis et marche à la rencontre des Allemands, qui ne jugent pas prudent de l'attendre. C'est au cours de cette campagne que devint général pour les Français, le cri de guerre: Montjoie-Saint-Denis. Henri V du Saint-Empire, (1081-1125), roi des Romains 1106 à 1111 puis empereur du Saint-Empire romain germanique de 1111 à 1125.

Il épouse en 1114 Mathilde (1103-1167) fille de Henri Ier Beauclerc et de Mathilde d'Écosse. Fils du précédent empereur Henri IV, il contraignit ce dernier à abdiquer en sa faveur, bénéficiant pour ce faire de l'appui du pape Pascal II. Il entra ensuite en conflit avec ce dernier et fit élire contre lui l'antipape Sylvestre IV. Durant son règne, il dut signer le concordat de Worms (1122), mettant fin à la querelle des Investitures, avec le pape Calixte II.

► 1124 - Prise du Vexin par Henri Ier d'Angleterre. Le Vexin est une région du nord-ouest de la France dont l'origine remonte au découpage des premiers temps du royaume de France. En réalité, le Vexin est plus une entité géographique et naturelle que politique et historique.

► 1124 - Février : La flotte vénitienne fait le blocus de Tyr par mer pendant que l'armée franque assiège à nouveau la ville. La ville manque vite d'eau potable. Les Tyriens, n'attendant rien des Égyptiens, leurs protecteurs habituels, se tournent vers Balak d'Alep, alors en train d'assiéger la forteresse de Manbij, où l'un de ses vassaux est entré en rébellion. Tyr est une ville du sud Liban.

► 1124 - 7 juillet : Tyr se rend aux Francs. Sa population est épargnée.

► 1125 à 1180 - naissance et mort de Bernard de Ventadour, grand poète troubadour. Il est l'un des plus célèbres troubadours. Il se démarque d'autres auteurs par l'expression de sentiments plus personnels de façon simple et imagée plutôt que par un travail formel sur la technique poétique ce qui lui valut d'être pleinement reconnu seulement à partir de l'époque romantique.

► 1126 Nouvelle expédition du roi de France contre le comte de Clermont.

► 1126 à 1198 - naissance et mort de Averroès, à la fois un philosophe, un théologien islamique, un juriste, un mathématicien et un médecin berbère du XIIe siècle. Son ouverture d'esprit et sa modernité déplaisent aux autorités musulmanes de l'époque qui l'exilent comme hérétique et ordonnent que ses livres soient brûlés. Il demeura profondément méconnu jusqu'au XIIIe siècle où son importance fut cependant minimisée. Ce n'est qu'actuellement que les historiens de la philosophie reconnaissent son importance.

Averroès est devenu célèbre notamment au travers de sa conception des vérités métaphysiques. Pour lui, elles pouvaient en effet s'exprimer de deux manières différentes et pas forcément contradictoires : par la philosophie (Aristote, néoplatoniciens) et par la religion. Cette façon de présenter deux catégories de vérités fut perçue de manière hostile par les religieux à l'esprit étroit. Son influence posthume en Islam fut quasi nulle, et c'est à des juifs et des chrétiens qu'on doit la conservation et la traduction de ses oeuvres. Son oeuvre majeure est le 'Tahafut Al-Tahafut' (L'Incohérence de l'Incohérence). Ses commentaires des oeuvres d'Aristote figurent parmi les plus fidèles ; ils furent traduits en latin et en hébreu et eurent une grande influence sur la pensée chrétienne et philosophique dans l'Europe médiévale.

► 1129 - 13 janvier Concile de Troyes sur la création de l'ordre des Chevaliers du Temple. Le Concile de Troyes est un concile de l'Église catholique, qui s'est ouvert à Troyes le 13 janvier 1129, afin de reconnaître officiellement l'Ordre du Temple. A l'automne 1127, Hugues de Payns voulut faire connaître son ordre, qui traversait une crise de croissance, et qu'il souhaitait étendre vers l'Occident. Il partit pour Rome avec cinq compagnons (dont Geoffroy de St-Omer) afin de solliciter du pape Honorius II une reconnaissance officielle.

Celui-ci accepta et convoqua un concile à Troyes. Y étaient présents : le cardinal Matthieu d'Albano (représentant du Pape); l' archevêque de Reims et celui de Sens ; dix évêques; huit abbés cisterciens de Vézelay, Cîteaux, Clairvaux (il s'agit de saint Bernard), Pontigny, Troisfontaines et Molesmes ; et quelques laïcs tels que Thibaut II, le comte de Champagne, André de Baudemont, le sénéchal de Champagne, le comte de Nevers et un croisé de 1095.

► 1129 Mariage de Mathilde, fille de Henri Ier d'Angleterre, avec Geoffroy V d'Anjou, comte d'Anjou. Geoffroy V d'Anjou, Geoffroy Plantagenêt dit le Bel ou Plantagenêt (1113 – 7 septembre 1151, Le Mans), fut comte d'Anjou et du Maine (1129-1151), et plus tard comte de Mortain (1141–1151) et duc de Normandie (1144-1150). Il est surnommé Plantagenêt à cause du brin de genêt qu'il avait l'habitude de porter à son chapeau. Il était le fils de Foulque V († 1143), comte d'Anjou et roi de Jérusalem, et d'Erembourge du Maine († 1126), héritière du Maine.

Il devint le fondateur de la dynastie Plantagenêt des rois anglais par son fils Henri II d'Angleterre. Plantagenêt, surnom d'une dynastie princière dont le premier membre fut Geoffroy V, comte d'Anjou et du Maine (1128-1151) et dont les successeurs régnèrent sur le royaume d'Angleterre de 1154 à 1399. Henri II Plantagenêt (Henri II d'Angleterre) (1151-1189) est peut-être le plus important représentant de cette famille. Fils de Geoffroy, il réussit en l'espace d'une dizaine d'années, à concentrer entre ses mains de nombreux territoires : en 1154, il domine le royaume d'Angleterre, le duché de Normandie, le comté d'Anjou, le comté du Maine le comté de Poitou et le duché d'Aquitaine. Quelques historiens appellent l'ensemble "l'empire Plantagenêt".

► 1130 Couronnement à Palerme du premier roi normand de Sicile, Roger II qui régnera jusqu'en 1154. Roger II de Sicile, roi de Sicile de 1113 à 1154. Son père était Roger Ier, comte de Sicile, dernier fils du fameux aventurier normand Tancrède de Hauteville et sa mère Adélaïde de Montferrat. Il conquiert la principauté de Salerne, puis les Pouilles, mais, beau-frère de l'anti-pape Anaclet, il devient l'ennemi du pape Innocent II, qui appelle contre lui l'empereur Lothaire III. Vaincu, il fait la paix avec le Saint-Siège, dont il se reconnaît le vassal. Il s'empare ensuite de Corfou et de la Tunisie, réserve de mercenaires. Il marie sa fille Constance à Henri VI du Saint-Empire, empereur d'Allemagne, dont le fils Frédéric II du Saint-Empire se proclamera roi de Sicile.

► 1131 Mort de Philippe, fils aîné de Louis VI.

► 1131 - 25 octobre Sacre du futur Louis VII à Reims par le pape Innocent II. Louis VII de France, dit Louis le Jeune, né en 1120, mort en 1180 à Paris, roi des Francs de 1137 à 1180, sixième de la dynastie des Capétiens directs.

► 1131 construction de Cathédrale Notre-Dame de Noyon. La cathédrale Notre-Dame de Noyon, construite sur le site d'une église incendiée en 1131, est chronologiquement la première cathédrale construite en France, avant les cathédrales de Laon et Paris. Elle constitue un bel exemple de transition architecturale entre le Roman et le Gothique.

► 1132 Construction de la basilique de Saint-Denis, un des plus anciens monuments de style "gothique" (1132-1144). Pose de la première pierre du chevet de style gothique de la basilique de Saint-Denis par l'abbé de Saint-Denis Suger. Dans la première moitié du XIIe siècle, l'abbé Suger, conseiller de Louis VI le Gros et de Louis VII le Jeune, détruisit l'église carolingienne et fit édifier une église gothique.

Avec lui, l'abbaye devint encore plus importante; elle abrita les regalia (instruments du sacre), devint nécropole royale et plus seulement dynastique. Depuis Hugues Capet, elle est considérée comme la principale nécropole de la monarchie française. La basilique Saint-Denis est une église de style gothique située à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis (93). Elle a le statut de cathédrale depuis 1966. Depuis Hugues Capet, elle abrite les tombeaux des rois de France sauf celui de Philippe Ier (inhumé au monastère de Saint-Benoît-sur-Loire).

► 1135 A la mort de Henri Ier d'Angleterre, Étienne, comte de Blois, petit-fils par sa mère de Guillaume le Conquérant, s'empare de la couronne au détriment de Mathilde, femme de Geoffroy V d'Anjou. Début du règne d'Étienne de Blois, roi d'Angleterre (fin en 1154). Henri Ier d'Angleterre meurt sans laisser de fils. Son neveu Étienne de Blois parvient à se faire couronner. Mais sa faiblesse et les concessions dont il avait payé l'appuis du clergé et des barons multiplie les révoltes, aggravés par les interventions écossaise.

Ses réactions d'une violence excessive permettent à Mathilde, fille d'Henri Ier Beauclerc et épouse de Geoffroy V d'Anjou, spoliée du trône d'Angleterre, d'intervenir et de se faire reconnaître comme reine. Mais un nouveau retour de fortune ramène Étienne sur le trône. Mathilde se maintient en Normandie. Étienne de Blois (1096 - 25 octobre 1154), sire d'Eye, comte de Boulogne et de Mortain, roi d'Angleterre de 1135 à 1154. Il abdiqua peu avant sa mort en faveur de son cousin issu de germain Henri II Plantagenêt.

► 1135 contruction de la Cathédrale Saint-Étienne de Sens. La cathédrale Saint-Étienne de Sens, est considérée comme la première des cathédrales gothiques. Vers 1135, l'archevêque Henri Sanglier décide de remplacer la cathédrale du Xe siècle, par un édifice grandiose et digne de l'importante métropole sénonaise. Au moment où s'élèvent partout des constructions romanes, Henri Sanglier appelle un architecte novateur qui va proposer une conception révolutionnaire du voûtement, la croisée d'ogives. Naît alors une cathédrale ample, d'un volume simple et continu, constituée d'un vaisseau central et de deux collatéraux. Le chantier ne s'achève à la façade occidentale qu'à la fin du XIIe siècle. Entre 1490 et 1517, on entreprend la construction, dans un gothique flamboyant, d'un grand transept dont les travaux sont confiés à un important maître d'oeuvre parisien, Martin Chambiges.

► 1135 à 1183 - naissance et mort de Chrétien de Troyes, écrivain français du Moyen Âge. On connaît très peu de choses sur lui. On suppose qu'il est né à Troyes, qu'il est issu de la bourgeoisie et qu'il a effectué des études classiques, il aurait notamment appris le grec. Il est à peu près certain qu'il a vécu à la cour de Marie de Champagne. Il est considéré comme un des premiers auteurs de romans de chevalerie où mythe et folklore s'unissent admirablement pour former des récits de quête.

Il est l'initiateur de la littérature courtoise en France : 'Érec et Énide', 'Cligès', 'Lancelot ou Le Chevalier de la Charrette', 'Yvain ou le Chevalier au lion', 'Perceval ou Le Conte du Graal'. Arthur, héros de nombreuses légendes médiévales, est le fils adultérin du roi Uter Pendragon et de la reine Ygerne. Chef militaire des Bretons (Britons), il lutta contre l'envahisseurs saxon vers l'an 500. Devenu légendaire, il représente le roi idéal venu rétablir dans leur puissance les Bretons divisés. Chantée par les bardes gallois puis par divers auteurs de chroniques (Nennius, Geoffrey de Monmouth), sa geste fut développée en France par Wace puis par Chrétien de Troyes qui en fit un portrait moins avantageux que celui de la légende.

Le cycle romanesque qui s'achève avec le célèbre roman 'La Mort le roi Artu' (1215/1235) a largement contribué à diffuser l'image traditionnelle du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde. Arthur est le fils du roi Uter Pendragon et de la duchesse Ygerne de Cornouailles. Sa mère avait été mariée une première fois à Gorlois, duc de Cornouailles et vassal d'Uter. Mais un soir, grâce à Merlin, Uter prend l'apparence du duc et partage la couche d'Ygerne. Pendant cette même nuit le duc meurt dans une escarmouche hors de son château. Uter épouse alors Ygerne.

► 1135 Geoffroy de Monmouth, évêque de Saint Asaph au Pays de Galles, écrit son 'Histoire des Bretons' (Historia regum Britanniae) source de la légende arthurienne. Geoffroy de Monmouth (Monmouth, vers 1100 - Saint Asaph, 1155), est un évêque et historien gallois, qui a écrit en langue latine. Familier du monastère de Glastonbury. Il est l'auteur de la 'Vita Merlini', 'des Prophetiae Merlini' et 'de Historia regum Britanniae' (1135) qui est l'un des premiers ouvrags de l'histoire britannique et sera la source de la légende arthurienne.

► 1136 Le célèbre philosophe Pierre Abélard commence à enseigner à l'Université de Paris. Quelques années auparavant (en 1122), ses ouvrages sur la, Trinité avaient été déclarés hérétiques et condamnés par le concile de Soissons.

► 1137 - 25 juillet Mariage de Louis, futur Louis VII, fils aîné de Louis VI avec Aliénor d'Aquitaine, héritière du duché. Par cette union, Louis VII annexe la Guyenne, la Gascogne, le Poitou, la Marche, l'Angoumois, la Saintonge et le Périgord. Aliénor d'Aquitaine (dite également Éléonore de Guyenne), née en 1122 et morte le 1er avril 1204, à l'abbaye de Fontevraud, près de Saumur, est une femme qui joue un rôle pivot dans l'occident du XIIe siècle : duchesse d'aquitaine, elle épouse successivement le roi de France Louis VII, puis le futur roi d'Angleterre, Henri II d'Angleterre, renversant le rapport des forces en apportant sa dot à l'un puis à l'autre des rois. Elle tient une cour fastueuse dans son domaine aquitain, y jouant un rôle de mécène pour les troubadours.

► 1137 - 1er août Mort de Louis VI à Paris. Son fils Louis VII lui succède.

► 1137 LOUIS VII le Jeune (1137-1180)

► 1137 Louis VII le Jeune. Deuxième fils de Louis VI le Gros, Louis VII a été éduqué par l'abbé Suger. On le marie à Aliénor d'Aquitaine qui apporte en dot notamment la Guyenne, le Poitou, la Gascogne, mais les noces sont écourtées par la mort de Louis VI. Dés le début de son règne Louis est confronté à une grave crise avec le Pape et avec Thibaud de Champagne à propos de la nomination de l'Archevêque de Bourges (1142-1144). Finalement il devra se soumettre par le traité de Vitry.

Pour expier ses fautes et notamment l'incendie de Vitry et de son église dans laquelle périrent de nombreuses victimes, il décide de participer à la seconde croisade en Terre Sainte. Aliénor l'accompagne, Louis va perdre son armée, la croisade est un échec et apparaît un début de mésentente entre les époux. La régence est assurée par Suger. Suger meurt en 1151, et Louis fait annuler son mariage avec Aliénor par le concile de Beaugency en 1152. Aliénor qui reprend sa dot, se remarie avec Henri II de Plantagenêts comte d'Anjou et de Normandie, qui deviendra roi d'Angleterre en 1154 (Henri II d'Angleterre).

Louis s'inquiète de la puissance du roi d'Angleterre qui possède la moitié de la France. C'est le début d'une longue lutte entre Capétiens et Plantagenêts. Il soutient les ennemis des Plantagenêts, Thomas Becket archevêque de Cantorbéry, puis ses fils révoltés mais il ne parviendra pas à entamer la puissance de son voisin. Le traité de Gisors (1180) mettra fin à ces hostilités. Grâce à Suger, Louis a contribué au renforcement de l'autorité du roi sur l'administration. C'est de cette époque que datent les premières ordonnances. Louis VII meurt en 1180

► 1137 Mort de Louis VI et avènement de Louis VII dit le Jeune (fils de Louis VI et d'Alix de Savoie, né en 1119). Tué en quelque sorte par sa gloutonnerie, qui l'a rendu obèse et lui a valu le surnom de “le Gros”, à cinquante-six ans, Louis VI n'en laisse pas moins le royaume pacifié et bien administré. Sur son lit de mort il dit à son fils, qui va devenir Louis VII : “Souvenez-vous, mon fils, que la royauté n'est qu'une charge publique, dont vous rendrez un compte rigoureux à Dieu, qui seul dispose des sceptres et des couronnes”.

► 1137 - 25 décembre Sacre de Louis VII le Jeune à Bourges.

► 1139 Le concile du Latran II met fin au schisme pontifical (Anaclet), condamne l'usure, la simonie et les tournois. Il proclame que "Rome est la tête du monde" et lance un anathème contre les employeurs d'arbalétriers. Le deuxième concile du Latran, tenu du 4 au 11 avril 1139 sous la présidence d'Innocent II, est considéré comme le dixième concile oecuménique par l'Église catholique romaine.

Le concile convoqué au Latran a d'abord pour but de réparer les déchirures crées par le schisme : Innocent II ouvre la réunion en déplorant le trouble causé par Anaclet dans l'Église, et dépose les évêques schismatiques. Ensuite, il s'agit de poursuivre et parachever l'oeuvre du Ier concile du Latran (1129). Dans un même esprit, Innocent II souhaite donner une plus grande solennité aux décrets des synodes qu'il a lui-même tenus auparavant : à Clermont (1130), Reims (1131) et Pise (1135).

► 1139 - 25 juillet Victoire portugaise sur les musulmans. Le comte du Portugal Alphonse Henriques remporte une victoire décisive sur les Maures à Ourique. Fort de cette victoire, il prend le titre d'Alphonse Ier, roi du Portugal et déclare son royaume indépendant de celui de Léon. Le premier souverain du Portugal poursuivra la reconquête chrétienne des terres portugaises vers le Sud. La bataille d'Ourique a eut lieu dans la campagne d'Ourique, actuel Alentejo (au sud du Portugal) le 25 juillet 1139.

Là s'opposèrent les troupes chrétiennes, commandées par Alphonse-Henriques de Portugal et celles de cinq rois Maures qui étaient affaiblis par des dissidences internes. La victoire chrétienne fut telle qu'Alphonse-Henriques s'auto-proclama roi de Portugal sous le nom d'Alphonse Ier de Portugal avec l'appui total de ses troupes. Alphonse Henriques, Alphonse Ier de Portugal, plus connu par son nom de prince Alphonse Henriques, (né en 1109, traditionnellement le 25 juillet, à Guimarães, mort le 6 décembre 1185 à Coimbra) est le fils d'Henri de Bourgogne et de Thérèse de Leon. Il fut le premier roi de Portugal de 1139 à 1185, et le père entre autres de Sanche Ier de Portugal, son successeur au trône.

► 1140 Concile de Sens condamnant les idées d'Abélard. Saint Bernard, (Bernard de Clairvaux, abbé de Clairvaux), qui juge dangereuse l'influence de la pensée d'Abélard, demande au concile de Sens et au pape Innocent II de le condamner pour le scepticisme et le rationalisme de ses écrits et de son enseignement. Le concile de Sens fut tenu en 1140. Il fut l'objet de discussions théologiques sur les positions d'Abélard. Celles-ci furent considérées comme approximatives et condamnées à l'instigation de saint Bernard. Abélard avait déjà été condamné au concile de Soissons en 1121 pour ses vues peu orthodoxes, notamment au sujet de la Trinité.

► 1140 à 1215 - naissance et mort de Bertrand de Born, troubadour périgourdin. Il écrivit des sirventès (genre poétique provençal, traitant de l'actualité, notamment politique, de façon satirique).

► 1140 Décret de Gratien. Le Décret de Gratien, la papauté n'avait jamais compilé les documents élaborés par l'Église en un millénaire. Vers 1140, Gratien, moine et professeur à Bologne entre 1139 et 1148, rassemble tous les documents qu'il peut trouver, les trie et les classe: c'est le Décret de Gratien, dont le vrai titre est Concordance des canons discordants. Cette mise en ordre du passé de l'Église n'est pas une oeuvre de commande. C'est sur ce socle que va se construire tout le droit canon.

► 1142 Louis VII incendie l'église de Vitry-sur-Marne (1300†) en représailles contre le pape et le comte de Champagne (Thibaut II de Champagne) s'opposant à la révocation d'un évêque. Louis VII le Jeune se brouille avec le Saint-Siège au sujet du titulaire de l'archevêché de Bourges. Le protégé du pape s'étant réfugié auprès de Thibaut II de Champagne, Louis envahit la Champagne (incendie de l'église de Vitry) mais l'évacue après l'intervention du pape. Thibaut II de Champagne, Thibaud de Blois ou Thibaut IV le Grand, né en 1093, mort le 10 janvier 1151, comte de Blois, de Chartres, de Meaux, de Châteaudun et de Sancerre, seigneur d'Amboise (1102-1151), comte de Troyes et de Champagne (Thibaut II 1125-1151), fils aîné d'Étienne-Henri, comte de Blois, Chartres, Châteaudun, Sancerre et Meaux, seigneur d'Amboise, et d'Adèle d'Angleterre, fille de Guillaume le Conquérant, il hérite en 1102 des domaines de son père, qui se fait tuer à la Bataille de Rama, en Terre-Sainte. En 1125, son oncle Hugues Ier de Champagne se fait templier et lui lègue, le comté de Troyes, ainsi que le titre de comte de Champagne que ce dernier s'était créé, bien que ne possédant pas la totalité de la province.

► 1142 mort de Pierre Abélard.

► 1144 - 19 janvier : Geoffroy V d'Anjou prend Rouen.

► 1144 - 20 janvier : Geoffroy V d'Anjou, comte d'Anjou et du Maine est intrônisé duc de Normandie à Rouen.

► 1144 - 11 juin : Consécration du chevet et du choeur de la basilique de Saint-Denis devant le roi de France Louis VII et la reine Aliénor : première voûte gothique de vastes dimensions. Début de l'art gothique.

► 1144 à 1450 - Art gothique. L'architecture gothique est née en Île-de-France dans la deuxième moitié du XIIe siècle, elle se répand rapidement au nord de la Loire et s'impose en Europe jusqu'au milieu du XVIe siècle, où se développe l'architecture classique, sous l'influence de la Renaissance italienne. L'architecture gothique est essentiellement religieuse. Son identité très forte est autant philosophique que technique et elle représente probablement de ces deux points de vue, l'un des plus grands achèvements artistiques du Moyen Âge. Ce nouveau style, d'abord appelé art français sera imité dans toute l'Europe.

Au XVIe siècle les Italiens utiliseront le mot "gothique" pour désigner l'architecture imitant cet art français du Moyen Âge. Au XIIe siècle, les architectes découvrent une technique révolutionnaire, la clef de voûte. Elle permet de diviser la poussée et de répartir le poids de la voûte le long des arcs et des piliers. Au lieu de la voûte ronde romane, ces nouvelles églises que l'on appelle gothiques, adoptent la clé de voûte et la voûte brisée en ogive. A l'extérieur de la nef des arcs boutants étaient l'édifice. Il est alors possible d'élever la voûte de plus en plus haut mais aussi de multiplier les fenêtres: les églises deviennent de vrais pièges à lumière. Gothique.

L'art gothique commence au milieu du XIIe siècle et se prolonge jusqu'au milieu du XVIe siècle. L'église gothique est plus grande et plus haute, percée de plus hautes baies. En peinture, le style gothique est caractérisé par l'assouplissement du dessin, d'élégance aristocratique, de vivacité naturaliste. En sculpture, le langage des gestes et des vêtements s'assouplit. Le réel prend le pas sur les canons idéaux. Le Gothique Classique correspond à la phase de maturation et d'équilibre des formes (fin XIIe-1230 environ). On construit alors toutes les plus grandes cathédrales : Reims, Bourges, Amiens,... Le rythme et la décoration se simplifient. En réalité, on privilégie le colossal au détriment du raffinement; l'élan vertical est de plus en plus prononcé.

L'architecture s'uniformise : on abandonne l'idée de principe de piles alternantes très marqué à Sens. Pour cette période, on commence à connaître le nom des architectes, notamment grâce aux labyrinthes (Reims). Le travail se rationalise. La pierre se standardise. Le monument prototype est Chartres, projet ambitieux avec une élévation à trois niveaux qui a pu être possible grâce au perfectionnement dans le contrebutement. La mise au point des arcs-boutants permet de supprimer les tribunes qui jusqu'alors jouaient ce rôle. Les autres pays d'Europe commencent à s'intéresser à cette nouvelle forme architecturale (Canterbury, Salisbury,...).

La cathédrale de Laon qui servit probablement de modèle à d'autres aura 3 niveaux de tribunes. Histoire des cathédrales en France, jusqu'à la fin du XIIe siècle, les cathédrales n'avaient pas les dimensions que nous leur connaissons aujourd'hui ; beaucoup d'églises abbatiales étaient beaucoup plus grandes. Jusqu'à cette époque, le morcellement féodal constituait un obstacle à la constitution civile des populations; l'influence des évêques était limitée par ces grands établissements religieux du XIe siècle. Propriétaires puissants, jouissant de privilèges étendus, seigneurs féodaux protégés par les papes, tenant en main l'éducation de la jeunesse et participant à toutes les décisions politiques, les abbés attiraient tout à eux : richesse et pouvoir, intelligence et activité.

Lorsque les populations urbaines, instruites, enrichies, laissèrent paraître les premiers symptômes d'émancipation, s'érigèrent en communes, il y eut une réaction contre la féodalité monastique et séculière dont les évêques, appuyés par la monarchie, profitèrent avec autant de promptitude que d'intelligence. Ils comprirent que le moment était venu de reconquérir le pouvoir et l'influence que leur consentait l'Église, pouvoir concentré dans les établissements religieux. Ce que les abbayes purent faire pendant le XIe siècle, les évêques n'en auraient pas eu le pouvoir. Mais, au XIIe siècle, l'épiscopat entreprit de reconstruire ses cathédrales ; il trouva dans les populations un concours si énergique qu'il pu vérifier la justesse de ses prévisions, comprendre que son temps était venu, et que l'activité développée par les établissements religieux, dont il avait d'ailleurs profité, allait lui venir en aide.

Il est difficile aujourd'hui de donner une idée de l'empressement avec lequel les populations urbaines se mirent à élever des cathédrales. La foi avait certes son importance, mais il s'y joignait un instinct très juste d'unité et de constitution civile. Où voyons-nous les grandes cathédrales s'élever à la fin du XIIIe siècle ? A Noyon, Soissons, Laon, Reims, Amiens, Saint-Denis, villes qui toutes avaient, les premières, donné le signal de l'affranchissement des communes; dans la ville-capitale de l'Île-de-France, centre du pouvoir monarchique, Paris; à Rouen, centre de la plus belle province conquise par Philippe Auguste; à Liège, capitale de la principauté de Liège. Mais, du point de vue architectural, c'est de celle de Senlis, l'archétype du genre, que toutes s'inspirent.

► 1144 - 24 décembre Prise et massacre d'Édesse par Zengui, Émir de Mossoul. Comté d'Édesse, c'est l'États latins d'Orient le plus avancé dans le monde islamique. Il s'étend de part et d'autre du cours supérieur de l'Euphrate et sur les régions de Marach, Mélitène, du Commagène du Chabakhtan et de l'Osrohène. La capitale est Édesse. Zengui, Imad ed-Din Zengi (également appelé Zangi ou Zengui) (1087-1146) était le fis de Aq Sunqur al-Hajib, Alep sou le Shah Malik I. Il devint l'atabeg de Mossoul en 1127 et d'Alep en 1128, unifiant les deux villes sous son règne personnel. Il fonda la dynastie Zengide.

► 1145 - 1er décembre Bulle "Quantum Predecessores" d'Eugène III appelant à la seconde croisade.

► 1146 - 31 mars Saint Bernard (Bernard de Clairvaux) prêche la deuxième croisade à Vézelay. Assemblée de Vézelay (1146). Au cours de cette assemblée de Pâques, à laquelle assistent le roi Louis VII, Aliénor d'Aquitaine et les grands vassaux du royaume, saint Bernard de Clairvaux prêche la deuxième croisade. Vézelay est une commune française, située dans le département de l'Yonne et la région Bourgogne.

► 1147 Le moine Arnaud de Brescia qui avait été le disciple d'Abélard, philosophe et théologien français, ennemi du pouvoir temporel des papes, tente de le renverser et d'établir à Rome le gouvernement républicain. Arnaud de Brescia, réformateur supplicié à Rome, en 1155, à cause de la part qu'il avait prise aux soulèvements du peuple pour se donner un gouvernement indépendant de la papauté.

► 1147 - 16 février Assemblée des grands à Étampes. Lors de cette assemblée, on confie à l'abbé Suger la régence du royaume pour toute la durée de l'absence de Louis VII qui part en croisade. Suger, homme d'église et homme d'état français né en 1081, mort à Saint-Denis en 1151. Fils de serf, il a le privilège d'être l'ami de Louis VI durant leur enfance; ce qui lui permettra de devenir moine à l'abbaye de Saint-Denis, puis abbé de Saint-Denis de 1122 à 1151.

Ayant toute la confiance de Louis VI, il jouera un rôle proche de celui, aujourd'hui, d'un premier ministre. Chargé de missions diplomatiques à l'étranger, conseiller, notamment pour les opérations militaires et même entremetteur puisqu'il sera à l'origine du mariage de Louis VII, fils du roi et futur roi lui-même, avec Aliénor d'Aquitaine (1137). Il sera régent de la France de 1147 à 1149 lors du départ de Louis VII pour la deuxième croisade.

► 1147 Deuxième croisade, prêchée par saint-Bernard à Vézelay. Les troupes partent sous le commandement de Louis VII et de Conrad III de Hohenstaufen, empereur d'Allemagne. L'expédition fut malheureuse. Les croisés assiégèrent inutilement Damas (1148) et la discorde s'étant mise entre les deux princes qui les commandaient, Conrad III regagna ses États. La deuxième croisade, de 1147 à 1149, entreprise sous le pontificat d'Eugène III, et prêchée par Saint Bernard (Bernard de Clairvaux), eut pour chefs Louis VII de France, et Conrad, empereur d'Allemagne (1147).

Ces deux princes n'éprouvèrent que des revers. Ils étaient cependant sur le point de prendre Damas (1148), lorsque la discorde se mit entre les seigneurs de leurs armées, et les contraignit à revenir en Europe. Deuxième croisade (1147-1149). Prêchée par saint Bernard de Clairvaux à l'instigation du pape Eugène III, la deuxième croisade vise à la reconquête d'Édesse. Elle est menée par le roi de France Louis VII et l'empereur Conrad III de Hohenstaufen. Leur mésentente conduit la croisade à l'échec. Le roi rentre en France en 1149. Conrad III de Hohenstaufen, né en 1093, décédé en 1152, empereur romain germanique de 1138 à 1152. Fils de Frédéric Ier de Hohenstaufen, duc de Souabe et d'Agnès de Germanie. Il épouse Gertrude de Soultzbach (?-1146) et eurent deux enfants.

► 1147 - 4 octobre Arrivée des armées croisées françaises à Constantinople.

► 1148 - 6 janvier Défaite des armées croisées françaises à Pisidie. Pisidie, région ancienne de l'Asie Mineure.

► 1149 Louis VII lève le siège de Damas marquant la fin de la seconde croisade. Damas est la capitale de la Syrie.

► 1149 Retour en France, presque sans armée, et sans gloire, de Louis VII. Pendant son absence, le gouvernement avait été exercé par le moine Suger, abbé de Saint-Denis, qui avait été aussi le premier ministre de Louis VI et mérita par sa sagesse d'être appelé par le peuple, le Père de la patrie.

► 1150 à 1220 - naissance et mort de Blondel de Nesles, chevalier ou ménestrel picard, est l'un des premiers trouvères courtois. Il compose une vingtaine de chansons savamment versifiées entre 1175 et 1200-1210.

► 1150 Chanson de Guillaume. L'étrange et superbe Chanson de Guillaume, récit poignant de la grande bataille de Larchamp ou d'Aliscans, est, avec la Chanson de Roland, la plus ancienne chanson de geste. A partir de ce noyau initial, d'autres poèmes ont bientôt chanté les nombreuses aventures de Guillaume d'Orange (Guillaume de Gellone), "le marquis au court nez", ses combats, ses révoltes, ses amours, mais aussi les aventures de ses aïeux, en remontant à son arrière-grand-père Garin de Monglane, celles de ses oncles, celles de son neveu Vivien, celles de son beau-frère, le bon géant Rainouart.

Ainsi s'est formé un ensemble considérable de vingt-quatre chansons de geste, certaines fort longues. Guillaume d'Orange, Guillaume de Gellone, dit Guillaume au Court Nez, aussi connu sous le nom de Guillaume d'Orange (v.742 - †812). Il est le petit-fils de Charles Martel par sa mère, Hadeloge (Aude), et donc cousin de Charlemagne. Son père serait un certain comte Théodoric (Thierry), comte d'Autun et descendant des Mérovingiens. Il eut les titres de comte de Toulouse et marquis de Septimanie.

Ayant retrouvé son ancien ami d'enfance saint Benoît à l'abbaye Saint-Sauveur d'Aniane, il décide de fonder en 804 l'abbaye bénédictine de Gellone à Saint-Guilhem-le-Désert. C'est dans cette abbaye qu'en 806 il s'y retire à la tête d'une migration de moines. Il meurt le 28 mai 812. Il est canonisé en 1066 et devient alors connu sous le nom de Saint Guilhem. Il entre également dans la légende comme le héros d'un cycle épique sous le nom de Guillaume d'Orange.

► 1150 Charroi de Nîmes (chansons de gestes) inspiré d'une chanson de geste de Guillaume d'Orange (Guillaume de Gellone). Le Charroi de Nîmes, comme toute chanson de geste, est un texte épique et légendaire qui sert à édifier dames et damoiselles et à conforter les vertus chevaleresques des seigneurs et chevaliers. Il est aussi un témoignage précieux et une invitation à réfléchir sur toute société et sur tous contextes internationaux qu'ils soient médiévaux ou de notre temps.

► 1150 Traduction latine du Canon d'Avicenne (1150-1180). Avicenne était un philosophe, médecin et mystique Persan et musulman. D'origine iranienne, il naquit en 980 à Afshéna, près de Boukhara, et mourut à Hamadan en 1037.

► 1150 vers - Développement de la tradition de l'amour courtois (fin'amor). La fin'amor - c'est là que s'épanouit son chant lyrique, en partie influencé par l'ambiance cathare - se veut sublimation du désir, inachèvement de la conquête, idéalisation de l'amour charnel. L'amor, c'est l'éros supérieur qui transcende et élève l'âme. Il suppose chasteté. "E d'amor mou castitaz" ("d'amour vient chasteté"), chante le Toulousain Guilhem Montanhagol, auquel la Dame inspire une véritable exaltation mystique. Ce "jeu subtil avec le désir contrarié" (Pierre Bec) s'appuie sur les leys d'amor, lois d'amour parfaitement codifiées qui reposent sur la joie (extase, allégresse, bonheur, jouissance), la cortezia (qui consiste à courtiser, honorer, se montrer gracieux) et la mezura (mesure, longue patience, ce qui purifie le désir).

La courtoisie, c'est d'abord une nouvelle attitude envers les femmes : davantage de respect. Le chevalier courtois accorde une grande place à l'amour, la "fine amor". Cet amour exige du chevalier un dévouement total aux désirs de sa dame: il doit la mériter par son obéissance, sa fidélité et par les prouesses qu'il accomplit pour elle. La courtoisie, c'est est aussi un mode de vie : chevaliers et dames ont du goût pour les riches vêtements (tissus, broderies, fourrures, bijoux...); ils aiment les fêtes où se manifeste la largesse de celui qui les offre. Le chevalier courtois recherche à la fois la gloire personnelle et l'amour de sa dame. Il doit pour cela faire preuve de certaines qualités: le courage : le chevalier doit être "preux" et vaillant. la fidélité à sa parole : il doit être loyal. la générosité, envers son adversaire, envers ceux qui ont besoin de son aide.

(De plus, il doit faire preuve de largesse : il n'a pas à épargner !) la maîtrise de soi : il ne doit pas se laisser conduire par la haine ou la colère. Il doit aussi se montrer courtois au sens moderne du mot, c'est-à-dire qu'il doit respecter des règles de vie en société, de politesse. Il doit chercher l'aventure, ce qui en fait souvent un chevalier errant. S'il a toutes ces qualités, le chevalier est un chevalier parfait... mais les chevaliers ne correspondaient pas tous, loin de là, à cet idéal et les romans nous présentent aussi des chevaliers félons !

► 1150 vers - Débuts de la grammaire (vers la grammaire modiste ou spéculative: une sorte de grammaire générale qui cherche à étudier le langage en général, ses raisons et ses causes, et qui écarte les spécificités de chaque langue dans la catégorie des 'accidents'): analyse des modes de construction et de signification. Grands auteurs: Guillaume de Conches et Pierre Hélie.

► 1150 Le chevalier du XIIème siècle, époque où écrit 'Chrétien de Troyes', vit dans la société féodale. Il est lié par serment à son seigneur: le suzerain doit protéger son vassal et lui donner les moyens de vivre. De son côté, le vassal doit aide -en particulier à la guerre- et conseil à son seigneur. D'où l'importance de la fidélité à la parole donnée : le chevalier félon, celui qui ne respecte pas son serment, trouble l'ordre de la société. Les liens personnels entre le chevalier et son seigneur sont très importants: les chevaliers vont rendre visite à leur suzerain, participer à des fêtes.

Le seigneur s'occupe de l'éducation du fils de son vassal, entre sept et dix-huit ans environ. Le jeune garçon est alors page, puis écuyer (celui qui porte l'écu). Le chevalier est avant tout un homme de guerre. La force physique, le savoir-faire dans la bataille sont de la plus grande importance. Son cheval et ses armes, qui coûtent fort cher, lui sont remis par son seigneur lors de la cérémonie de l'adoubement. Ensuite, la guerre et les tournois pourront être source de profit: il est par exemple courant de demander une rançon pour libérer un chevalier ennemi capturé.

Les loisirs du chevalier sont souvent en rapport avec ses activités guerrières: il aime la chasse - qui prend des formes variées: chasse avec des oiseaux de proie, traque au sanglier... Cette activité, souvent violente et pratiquée en groupe, lui fournit une viande qu'il apprécie, mais lui donne aussi l'occasion de se maintenir en bonne condition physique. Les tournois, qui sont des combats simulés, lui permettent d'établir aux yeux des autres chevaliers, et aussi aux yeux des dames, sa bravoure et sa valeur. Ils développent aussi l'habileté et la force physique nécessaires à la guerre. Dans la grande salle du château, il peut écouter les chansons des jongleurs, les regarder faire des acrobaties, présenter des animaux savants; un lettré, souvent un clerc, lui lit quelques livres. Ces récits - chansons de gestes ou romans- racontent souvent les hauts faits de chevaliers du passé.

► 1152 - 21 mars Louis VII fait casser son mariage avec Aliénor d'Aquitaine par le concile de Beaugency. Annulation du mariage entre Louis VII et Aliénor d'Aquitaine. Le divorce est prononcé par le concile de Beaugency. Il sera la cause des guerres qui éclatent peu après entre la France et l'Angleterre dont Aliénor épouse le roi.