21. 1 à 49 - Naissance et mort de Jésus Christ

► 1 à 33 - naissance et mort de Jésus Christ, dit Jésus de Nazareth. Personne-clef du christianisme ; il est considéré par les croyants comme le Messie et le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est non seulement l'envoyé de Dieu mais encore le propre Fils éternel de Dieu, né avant tous les siècles. Les catholiques, les protestants et les orthodoxes le célèbrent religieusement, et même l'adorent. D'autres courants chrétiens le célèbrent religieusement en développant des christologies plus variées.

Il est considéré comme un prophète particulier par les musulmans. Le christianisme est issu de la rencontre, commencée sous Alexandre le Grand, de la pensée grecque et du judaïsme. Le nom "christianisme" vient de la traduction du mot hébreu Messie, "Oint", en grec Khristos, soit le Christ. Selon les Actes des apôtres 11 - 26, ce fut à Antioche que, pour la première fois, les croyants en Jésus-Christ furent appelés chrétiens. Le christianisme emprunte au judaïsme des éléments fondamentaux : la croyance en un Dieu unique (monothéisme) qui se montre sur Terre de façon transcendante et immanente ; la croyance en la venue d'un Messie ; la croyance en la Résurrection des morts et dans le Jugement dernier. Mais il modifie ces fondements de la manière suivante : En Jésus, Dieu s'est montré en tant qu'être humain (notons que certains groupes se déclarant chrétiens, comme les Témoins de Jéhovah, ne seront pas d'accord ici).

Jésus est le Messie attendu des Juifs ; la résurrection de Jésus a déjà eu lieu et, comme Jésus, les humains morts en ayant foi en Lui ressusciteront. Et il s'oppose au judaïsme sur deux éléments clés : Depuis Jésus, Dieu veut créer une famille d'enfants de Dieu, non limitée aux seuls Juifs ; C'est la foi en Jésus-Christ qui définit cette famille, et non la pratique de la loi mosaïque (oeuvres).

► 1 à 700 - Hiéroglyphes mayas. La famille linguistique des langues mayas regroupe soixante-neuf langues parlées par plus de deux millions de personnes vivant du sud-est du Mexique jusqu'au Honduras. Leur origine remonte, croit-on, à plus de cinq millénaires. De l'époque dite classique (600-800 ap. J.C.) à la conquête espagnole, ces langues furent écrites sur des bâtiments, de la poterie et des codex, grâce à un système d'écriture très élaboré de hiéroglyphes. Les Mayas ne possédaient ni alphabet, ni écriture syllabique, mais la plupart de leurs mots étaient monosyllabiques. Ils employaient une écriture phonétique que l'on peut considérer comme une forme améliorée de rébus dans le sens où l'image est devenue, au cours du temps, tellement stylisée qu'elle cesse d'être reconnaissable.

► 1 - La population mondiale atteint 170 millions.

► 2 - Auguste autorise le retour de Tibère.

► 2 - août Retour de Tibère à Rome.

► 2 - 20 - août Mort de Caius César, petit-fils d'Auguste à Marseille.

► 2 - Ovide entreprend les "Métamorphoses". Aux alentours de l'an 2, Ovide se lance dans la rédaction d'une oeuvre d'ampleur : les "Métamorphoses". Poème épique comprenant environ douze milles vers dans une quinzaine de livres, elle apparaîtra comme son oeuvre majeure. Du chaos qui créa le monde jusqu'à la montée au pouvoir de César, Ovide relate de nombreuses fables et légendes de la mythologie dans lesquelles les personnages finissent métamorphosés en objet, plante ou animal. Parfois réalistes, parfois très imagées, les mises en scène du poème respectent toutes une certaine harmonie au sein de l'oeuvre. Exilé en l'an 8, Ovide ne parviendra jamais à terminer son ouvrage.

► 3 - Expédition contre les Parthes qui se sont emparés de l'Arménie.

► 3 - Nouvel imperium proconsulaire accordé à Tibère.

► 3 - 9 - Juillet Lucius est blessé d'un coup de poignard par Lullius.

► 4 - Loi Aelia Sentia (minimum 20 ans pour affranchir un esclave). À Rome la loi Lex Aelia Sentia qui régie l'acte privé de libération des esclaves, tandis qu'une autre loi permet de châtier les esclaves par la torture et de leur marquer le visage au fer rouge.

► 4 - 21 - Février Mort de Lucius, petit-fils d'Auguste.

► 4 - 26 - Juin Auguste adopte Tibère (son beau-fils) et Agrippa Postumus (son dernier petit fils). Agrippa Posthumus (12 av. J.-C. - 14), fils posthume de Marcus Vipsanius Agrippa et de sa troisième épouse Julia, fille de l'empereur Auguste. Ses frères aînés, Caius Julius Caesar Vipsanianus et Lucius Julius Caesar Vipsanianus, avaient été adoptés par leur grand-père maternel l'empereur Auguste, mais ils moururent prématurément en l'an 2 et en l'an 4 de notre ère. Auguste adopta du coup son dernier petit-fils vers le 26 ou 27 juin de l'an 4, mais il adoptait en même temps son beau-fils le futur empereur Tibère, dernier mari de sa fille Julia. Pour des raisons inconnues, il est relégué en l'an 7 à Sorrente et dépouillé de ses biens reversés au Trésor militaire. Il fut ensuite envoyé sur l'île de Pianosa entre la Corse et l'Italie.

► 4 - Tibère reçoit la puissance tribunicienne pour dix ans.

► 4 - Juillet Tibère reprend ses campagnes en Germanie.

► 4 - Juillet Conjuration de Cinna contre Auguste. Cinna, fils d'une fille de Pompée.

► 5 - Nouvelle campagne de Tibère en Germanie, soumission des Chauques et des Lombards. Les Chauques (latin Chauci) sont une peuplade germanique au temps de la Rome antique occupant un vaste territoire côtier s'étendant de la Frise à l'ouest jusqu'à l'Elbe à l'Est. Les Lombards étaient un peuple germanique venu de la baltique, appartenant plus précisément au groupe des Germains de l'Elbe. Ce peuple, conduit par leur roi Alboïn envahit l'Italie en l'an 568.

La Frise est une région du littoral de la mer du Nord, composée de plusieurs régions séparées aux Pays-Bas, dans le nord de l'Allemagne, et au Danemark. Les habitants sont des Frisons, un peuple germanique, et la langue le frison. Les Frisons sont un peuple germanique appartenant sur le plan ethnolinguistique au rameau westique. Ce peuple s'est sans doute formé tardivement, au IIe siècle de notre ère, et a pu être confondu, à l'origine, avec ses plus proches voisins : les Angles, les Jutes et les Saxons. Au VIIIe siècle, les Anglo-Saxons de l'île de Bretagne conservaient le souvenir de cette origine commune : elle fut, selon Bède le Vénérable, le facteur qui déclencha l'envoi de missions chrétiennes anglaises sur le continent germanique du VIIe jusqu'au Ixe siècle.

► 6 - Révolte en Pannonie et en Dalmatie. La Pannonie (en latin Pannonia) est une ancienne région de l'Europe centrale, située à l'emplacement de l'actuelle Hongrie, et partiellement de la Croatie.

► 6 - Création des cohortes de vigiles chargées du maintien de l'ordre à Rome la nuit.

► 7 - Campagne de Tibère en Germanie et en Dalmatie.

► 7 - Marcus Julius Agrippa (dit Postumus) est exilé dans l'île de Pianosa.

► 8 - Soumission de la révolte en Pannonie.

► 9 - Prise d'Andretium mettant fin à la révolte en Dalmatie.

► 9 - Les Germains massacrent l'armée de Quintilius Varus en Germanie dans la forêt de Teutoburg.

► 9 - Annexion de la Judée. La Judée est une région de Palestine située au sud de la Samarie. Ces deux régions sont désignées collectivement sous le nom de Cisjordanie.

► 10 - Campagne de Germanicus en Dalmatie et en Réthie. Germanicus, Caius Julius Caesar dit Germanicus (né à Rome en septembre 15 avant J.C., mort près d'Antioche le 10 octobre 19) : général romain, marié à Agrippine l'Aînée. Il est le frêre ainé de Claude, empereur Romain. Sur les 9 enfants de ce mariage, six survécurent : Néron Caesar, Drusus, Caius Julius Caesar (Caligula), Julia Agrippina (Agrippine la jeune), Drusilla et Julia Livilla. Consul en 12. A la mort d'Auguste, il parvient à contrôler 4 légions qui se rebellent en Germanie. Début des campagnes de Germanicus en Germanie (fin en 16). En 16, il remporte une victoire à Idistaviso sur le chef de guerre germain Arminius - d'où son surnom de Germanicus - et capture sa femme Thusnelda. Retour triomphal à Rome le 7ème jour avant les calendes de juin. Il est ensuite envoyé en Orient en 17. En 19, il y meurt brusquement (peut-être empoisonné sur ordre de Tibère).

► 11 - Incursions de Tibère en Germanie.

► 12 - octobre Triomphe de Tibère pour ses victoires en Dalmatie.

► 13 - Auguste associe Tibère au pouvoir (imperium majus).

► 14 - Renouvellement de la puissance tribunicienne de Tibère.

► 14 - Départ de Tibère pour l'Illyrie.

► 14 - 19 - Août Mort d'Auguste à Nola, Tibère devient empereur des romains. A sa mort, l'empereur Auguste est honoré comme un Dieu. Il est le fondateur de l'Empire romain (-27). Fils adoptif de Jules César, il a mis fin à la guerre civile, organisé l'administration des provinces romaines et favorisé le développement religieux et artistique à Rome. Son règne, le plus brillant de l'histoire romaine, sera appelé "siècle d'Auguste". Tibère, son fils adoptif, lui succédera.

► 14 - TIBÈRE (14 à 37) (Tiberius Claudius Nero)

► 14 - Tibère (Tiberius Claudius Nero), né en -42 et mort en 37, est le deuxième empereur romain. Fils de Livie, il est adopté par son beau-père Auguste qui en fait son héritier. Tibère devient empereur à la mort de ce dernier en 14. Il contribue alors à assainir les finances de l'Empire, mais il devient impopulaire après l'empoisonnement de son neveu et fils adoptif, le très respecté Germanicus en 19, assassinat qu'on le soupçonne d'avoir commandité en sous-main. Il continuera d'ailleurs à persécuter la femme et les enfants de Germanicus, famille dont il redoutait sans doute les prétentions dynastiques. Malade et usé, il s'exile à partir de 27 sur l'île de Capri. Rome est alors contrôlé par Séjan, le chef de la Garde Prétorienne.

La fin de son règne est marquée par les complots (exécution de Séjan en 31, répression des opposants) et la contestation du Sénat. Tibère meurt le 16 mars 37 ; son neveu Caligula, troisième fils de Germanicus, prend par la suite le pouvoir. Certaines sources anciennes dont Suétone et Tacite prétendent que Tibère fut assassiné, étouffé par Caligula et/ou son garde Macron, mais il mourut peut-être de mort naturelle.

► 14 - Août Assassinat d'Agrippa Postumus à Pianosa.

► 14 - Août Révolte des légions en Pannonie et en Germanie.

► 14 - 4 - Septembre Lecture du testament d'Auguste devant le Sénat.

► 14 - 8 - Septembre Obsèques d'Auguste.

► 14 - 17 - Septembre Tibère accepte officiellement la charge de l'Empire devant le Sénat.

► 14 - 26 - Septembre Drusus II arrive en Pannonie à la tête d'une armée. Drusus, Julius Caesar Drusus (13 av. J.-C. - 14 septembre 23), fils de Tibère et de Vipsanie, sa deuxième femme, réprima la révolte des légions de Pannonie en l'an 14 et triompha des Alemani. Son père l'éleva au consulat (21) et partagea avec lui la puissance tribunitienne. Mais le jeune prince ayant donné un soufflet à Séjan, celui-ci, pour se venger, le fit empoisonner en l'an 23.

► 14 - Campagne de Germanicus en Germanie, destruction du sanctuaire de Tanfana (déesse)

► 14 - Septembre Le Sénat accorde l'impérium proconsulaire à Germanicus en Germanie.

► 15 - Campagne de Germanicus et Cecina en Germanie.

► 15 - Séjan est nommé préfet du prétoire. Séjan (Lucius Aelius Sejanus) (né en -20 et mort en 31), fut le préfet de la garde prétorienne de l'empire romain et le citoyen le plus influent de Rome. Séjan est né à Volsinii en Étrurie. Il devint préfet du prétoire au moment de l'accession de Tibère au trône impérial, grâce à l'amitié que le nouvel empereur portait à son père Séius Strabo. Après la nomination de ce dernier en temps que gouverneur de l'Égypte, il devint commandant unique de la garde prétorienne, et commença à augmenter ses pouvoirs.

Séjan était probablement l'amant de Livilla, femme de Drusus II, le fils de Tibère. Après la mort de Drusus II (peut-être empoisonné par son épouse) en 23, il devint plus puissant que le Sénat et regroupa la garde prétorienne dans un seul camp établit au-delà de la porte de Viminal à Rome. Il va tenter de semer la discorde dans la famille impériale, entre autres entre Tibère et Agrippine l'Aînée, ou entre Néron César et Drusus César (deux fils de Germanicus). En 31, après avoir gagné le consulat, Séjan se crût inattaquable, et pensa que la voie lui était ouverte vers le trône impérial. Ses projets furent dénoncé à l'empereur Tibère par la belle-soeur de ce dernier, Antonia, et Macron, préfet des Vigiles, fut chargé d'y mettre un terme. Le 18 octobre, Séjan fut étranglé dans la prison du Tullianum tandis que toute sa famille était massacrée. Après l'exécution de Séjan, Macron prit le commandement de la garde prétorienne.

► 16 - Conjuration de Scribonius Libo.

► 16 - Nouvelle campagne de Germanicus en Germanie.

► 17 - Dernière campagne de Germanicus en Germanie.

► 17 - Mai Triomphe de Germanicus pour sa campagne de Germanie.

► 17 - Départ de Germanicus pour l'Orient.

► 17 - Soulèvement de Tacfarinas (chef numide) en Afrique. Début du soulèvement numide (fin en 24). Révolte des Musullames des Hauts-Plateaux en Maurétanie, dirigés par le Numide Tacfarinas, ancien membre des troupes numides auxilliaires et déserteur de l'armée romaine. Les insurgés revendiquent les terres les plus fertiles dont ils sont étés spoliés par la colonisations romaine.

► 18 - Intervention de Germanicus en Arménie, où il installe Zénon sur le trône. Zénon: un fils du roi du Pont dénommé désormais Artaxias III.

► 18 - Strabon écrit sa Géographie. Strabon, né à Amasya, Cappadoce, vers 58 av. J.-C., mort entre 21 et 25, géographe grec. Peu de choses nous sont connues de sa vie. Sa famille habitait à Amasya, une ville dans la région du Pont-Euxin. Strabon lui-même dit qu'il a étudié auprès d'Aristodème, précepteur des enfants de Pompée, en Carie. Ensuite, il s'installa à Rome et étudia auprès d'un certain Tyrannion, géographe de son état. En 25 ou 24 av. J.-C., il voyagea en Égypte, accompagnant le préfet romain Aelius Gallus le long du Nil.

Après de nombreux voyages, il retourna à Amasya, où il entreprit de rédiger une Histoire en 43 volumes, qu'il voulait la continuation de l'oeuvre de Polybe. Aucun de ces volumes ne nous est parvenu. Ensuite, il s'attaque à une Géographie, conçue comme complémentaire de l'Histoire, en 17 volumes, que nous avons tous, sauf quelques parties manquantes du livre VII. Son but était d'offrir à un lectorat aussi large que possible un livre agréable et instructif, qui pût être lu d'affilée.

► 19 - Annexion de Palmyre à l'Empire romaine. Palmyre est une oasis du désert de Syrie, 210 km au nord-est de Damas. Une cité éponyme, bâtie selon la Bible par le roi Salomon, se trouvait jadis sur cette oasis, position privilégiée sur la route des caravanes entre la Syrie et la Mésopotamie. Devenue romaine sous Tibère, avec la province romaine de Syrie, elle atteignit son apogée sous Hadrien, qui lui donna son indépendance en 129, ainsi que ses successeurs. C'était alors une ville splendide, chantée par les poètes.

► 19 - 10 octobre Germanicus neveu et fils adoptif de Tibère meurt empoisonné à Antioche. Antioche est une ville de Turquie proche de la frontière syrienne, chef-lieu de la province de Hatay.

► 20 - février Début du procès de Pison accusé de l'assassinat de Germanicus. Pison: gouverneur de Syrie,

► 20 - mai Suicide de Pison.

► 21 - janvier Tibère se retire en Campanie.

► 21 - Révolte de Sacrovir (éduen) et de Florus (trévire) écrasée à Autun par l'armée de Germanie (Silius). Les chefs de tribus gaulois Trévires et Éduens Caius Julius Florus et Caius Julius Sacrovir prennent en otage des fils de chefs gaulois qui recevaient une éducation romaine à Augustodunum (Autun). La rébellion est rapidement matée. Autun est une commune française, située dans le département de la Saône-et-Loire et la région Bourgogne.

► 22 - mars Retour de Tibère à Rome.

► 22 - Le Sénat accorde la puissance tribunitienne à Drusus II à la demande de Tibère.

► 23 - 14 septembre Drusus II meurt empoisonné par sa femme à l'instigation de Séjan (ministre de Tibère).

► 23 - Séjan demande l'autorisation d'épouser la veuve de Drusus II à Tibère qui l'en dissuade.

► 24 - Révolte servile à Rome.

► 25 - Séjan protège Tibère lors d'un accident (éboulement).

► 25 - Procès puis suicide de Cremutius Curdus qui avait publiquement montré son hostilité à Séjan.

► 26 - Ponce Pilate est nommé préfet en Judée. Ponce Pilate était préfet (procurateur) de la province romaine de Judée au Ier siècle (de 26 à 36), c'est-à-dire, selon le Nouveau Testament, au moment de la crucifixion de Jésus.

► 27 - Tibère se retire sur l'île de Capri. L'empereur Tibère se retire dans son palais de l'île de Capri, d'où il gouverne l'Empire durant les onze dernières années de son règne. Il ne reviendra plus à Rome, laissant la conduite effective des affaires, et donc un pouvoir immense à son préfet du prétoire, Séjan. Ce dernier ne va pas tarder à en abuser, jusqu'à comploter contre l'empereur, qui ordonne son assassinat, le 18 octobre 31, ainsi que celui de toute sa famille.

► 29 - Mort de Livie, épouse d'Auguste et mère de Tibère.

► 29 -Tibère appelle Caligula auprès de lui. Caligula, Caius Julius Caesar Germanicus, dit Caligula, fils de Germanicus et d'Agrippine l'Aînée, naquit la veille des calendes de septembre en 12, sous le consulat de son père et de C. Fontenius Capito. Il était petit-neveu de l'empereur Tibère et arrière-petit-fils d'Auguste. Enfant, il vécut avec son père dans les camps militaires, et ses botillons adaptés à ses petits pieds lui valurent le surnom de "Caligula" ("petites bottes"), qu'il finit par détester. Tibère avait assigné sa succession conjointement à son propre petit-fils Gemellus et à Caligula; mais celui-ci se fit seul reconnaître par le Sénat (en 37), adoptant d'abord Gemellus, puis le faisant assassiner par la suite.

30 - 7 avril Condamnation de Jésus en Judée.

30 - Arrestation de Drusus III (Drusus Caesar, fils de Germanicus) sur les ordres de Séjan.

30 - Procès et condamnation d'Agrippine, de Drusus César et Néron César ses fils. Agrippine l'Aînée, en latin Agrippina maior (vers 14 avant J.-C. - 33 après J.-C. en exil sur l'île de Pandataria), était la fille de Julie (donc la petite fille d'Auguste) et d'Agrippa. Elle épousa Germanicus. Agrippine l'Aînée accompagne son mari en Germanie inférieure, où elle accouchera d'Agrippine la Jeune en 15 ou 16. Après le retour triomphal à Rome en 17, Germanicus est envoyé en Orient : Actium, Athènes, Lesbos, Égypte, Syrie. Germanicus meurt (empoisonné?) en octobre 19 à Antioche lors du voyage en Orient.

Agrippine accompagné du futur Caligula et de sa fille cadette, Julia Livilla (née pendant le voyage) raccompagne ses cendres et parcourt le trajet de Brindes à Rome. Le cortège funéraire de Germanicus déclenche un fort mouvement de sympathie populaire à son égard et la suspicion sur le rôle trouble joué par Tibère dans la mort de son fils adoptif. Agrippine et ses enfants sont alors ballotés entre les rivalités personnelles et les affaires d'état : Tibère interdit à Agrippine de se remarier et le préfet du prétoire, Séjan, après s'être débarrassé de Drusus, le fils de Tibère, réussit à brouiller définitivement Agrippine et l'empereur. La disgrâce et l'exécution de Séjan en 31 n'améliore pas le sort d'Agrippine. Exilée par Tibère, d'abord à Pompéi, puis sur l'île de Pandataria, elle finira par y mourir de faim en octobre 33.

► 31 - 1er janvier Début du Consulat de Tibère et Séjan.

► 31 - Tibère appelle de nouveau Caligula auprès de lui à Capri (jusqu'en 33).

► 31 - 16 octobre Macron, préfet des vigiles, porteur d'une lettre de Tibère arrive à Rome.

► 31 - 17 octobre Lecture de la lettre de Tibère hostile à Séjan devant le Sénat.

► 31 - 17 octobre Arrestation, condamnation et exécution de Séjan.

► 31 - Macron devient préfet du prétoire en remplacement de Séjan.

► 31 - Condamnation et exécution des enfants de Séjan.

► 32 - Purges de Tibère contre les partisans de Séjan.

► 33 - Tibère fait demi-tour sur le chemin de Rome où il devait assister au mariage de Caligula.

► 33 - Mariage de Caligula et de Junia Claudilla.

► 33 - Mort de Drusus III, frère aîné de Caligula en prison.

► 33 - novembre Mort d'Agrippine l'Aînée en exil sur l'île de Pandantaria.

► 33 - Passion et Crucifixion de Jésus-Christ.

► 34 - Tibère fait demi-tour sur le chemin de Rome où il devait assister aux fêtes données pour le vingtième anniversaire de son accession au pouvoir.

► 35 - Artaban III (Parthe) met son fils sur le trône d'Arménie. Artaban III ou Artabanus III est roi des Parthes de 12 à 38 après J.C. Il fut proclamé roi et son prédécesseur Vononès Ier s'enfuit vers l'Arménie. En 34, il entreprend une action militaire contre les romains. À la mort de Artaxias III (Zeno) d'Arménie, Artaban mit son fils, Arsaces, sur le trône arménien. Deux nobles parthes, refusant l'autorité d'Artaban demandèrent l'aide de Rome pour mettre sur le trône un descendant de Phraatès IV, Tiridate III. Celui-ci devint roi grâce à l'appui du général romain Lucius Vitellius. Artaban reprit le trône un an après. Cette lutte permit à un certain nombre de villes de devenir indépendantes. Vitellius reprit la lutte, Artaban se réfugia chez un vassal, Izates II pendant qu'un certain Cinnamus montait sur le trône. Artaban récupéra celui-ci par la négocation mais mourut peu de temps après.

► 35 - Intervention de Tibère contre Artaban III.

► 36 - Tibère remplace Artaban III par Tiridate sur le trône parthe.

► 36 - Inondation du Tibre et Incendie à Rome.

► 36 - Mort de Junia Claudilla, épouse de Caligula en couches.

► 36 - novembre Tibère fait de nouveau demi-tour sur le chemin de Rome.

► 37 - 16 mars Assassinat de Tibère, Caligula fils de Germanicus et Agrippine l'Aînée devient empereur.

► 37 - CALIGULA (37 à 41) (Caius Julius Caesar Germanicus)

► 37 - Caligula, Caius Julius Caesar Germanicus, dit Caligula, fils de Germanicus et d'Agrippine l'Aînée, naquit la veille des calendes de septembre en 12, sous le consulat de son père et de Fontenius Capito. Il était petit-neveu de l'empereur Tibère et arrière-petit-fils d'Auguste. Pendant six mois, les Romains purent se féliciter d'un empereur juste, utile et libéral, qui leur faisait oublier la sinistre fin du règne de Tibère; mais une grave maladie fit changer dramatiquement Caligula. Dès lors il s'achemina comme son grand-oncle vers une odieuse tyrannie, s'adonnant à la débauche (on lui prête entre autres une longue liaison amoureuse avec sa soeur Drusilla), se livrant aux pires extravagances, et dirigeant l'empire en proie à ses lubies.

Il ridiculisa le Sénat et l'institution des consuls, fit assassiner ou bannir la plupart de ses proches, et on l'accuse encore de s'être amusé d'horribles tortures en plus de meurtres arbitraires. Sa mégalomanie le poussa à vouloir se faire adorer à l'égal d'un dieu vivant, avec ses attributs, ses honneurs, son culte et ses temples jusque dans Jérusalem. Il se concilia cependant le peuple en es et de jeux du cirque. Une dernière conjuration eut enfin raison du tyran: en 41, après 4 ans de règne, il fut assassiné à l'âge de 29 ans par des soldats de sa garde. Les conjurés, trouvant son oncle Claude tremblant derrière une tenture, l'acclamèrent empereur. Celui-ci épousera plus tard une autre soeur de Caligula, Agrippine la Jeune, qui verra ainsi son fils d'un précédent mariage accéder à l'empire: Néron, le dernier des Julio-Claudiens.

37 - 18 mars Le Sénat accorde l'imperium à Caligula en évinçant Tiberius Gemellus (petit-fils de Tibère)

37 - 28 mars Arrivée de Caligula et de la dépouille funèbre de Tibère à Rome.

37 - 3 avril Éloge funèbre de Tibère par Caligula lors de ses funérailles à Rome.

37 - 3 avril Lecture du Testament de Tibère, Caius César (Caligula) et Tibérius Gemellus sont ses héritiers.

37 - avril Réhabilitation des condamnés ou exilés du règne de Tibère.

37 - avril Caligula reçoit la puissance tribunicienne des comices tributes.

37 - mai Caligula est nommé Grand Pontife.

37 - juin Distribution d'un congiaire au peuple de Rome.

37 - 1er juillet Discours de Caligula devant le Sénat exposant son programme.

37 - juillet Distribution d'un nouveau congiaire au peuple de Rome.

37 - 31 août Inauguration du temple d'Auguste à Rome par Caligula.

37 - 21 septembre Le Sénat accorde à Caligula le titre de "père de la patrie".

37 - octobre-novembre Maladie de Caligula.

37 - Caligula fait exécuter Tiberius Gemellus qu'il soupçonnait de comploter contre lui.

37 - Caligula fait exécuter Publius Afranius Potitus qui fait le serment d'offrir sa vie aux dieux pour le rétablissement de l'empereur.

37 - Disgrâce et suicide du sénateur Marcus Silanus, beau-père de Caligula.

37 - 15 décembre Naissance de Néron (futur empereur), fils d'Agrippine la Jeune, soeur de Caligula. Néron, né Lucius Domitius Ahenobarbus le 15 décembre 37 et mort le 9 juin 68, est le cinquième et dernier empereur romain de la dynastie julio-claudienne ; il règna de 54 à 68. Néron devint l'héritier de l'empereur, son grand-oncle et père adoptif Claude (Claudius). Il accède au trône le 13 octobre 54, à la mort de son grand-oncle. En 66, il ajouta le titre Imperator à son nom. Il fut dépossédé de son pouvoir en 68 et se suicida assisté de son scribe Epaphroditos.

38 - Caligula demande au Sénat d'exercer un contrôle annuel des comptes de l'état.

38 - Caligula rend aux Comices Centuriates le choix des magistrats (supprimé sous Tibère).

38 - mai Caligula épouse Livia Orestilla.

38 - 10 juin Mort de Julia Drusilla, soeur de Caligula.

38 - juillet-août Caligula répudie Livia Orestilla.

38 - août Macron est nommé préfet en Égypte.

38 - 23 septembre Funérailles et divinisation de Drusilla.

38 - Macron relevé de ses fonctions de préfet du prétoire et mis en accusation se suicide.

38 - octobre Caligula épouse Lollia Paulina, femme du gouverneur de Macédoine.

38 - 21 octobre Grand incendie à Rome.

39 - 1er janvier Second consulat de Caligula.

39 - janvier Procès et condamnations de nombreux citoyens romains.

39 - 1er février Caligula abandonne son consulat.

39 - Construction d'un pont de bateaux (4,6 km) entre Misène et Baïes.

39 - Conjuration contre Caligula à l'instigation de ses soeurs, des consuls et du général de l'armée du Rhin.

39 - 2 septembre Caligula destitue les 2 consuls en exercice.

39 - Caligula se rend en Germanie et fait exécuter Gaetulicus, Général de l'armée du Rhin et Lepidus.

39 Galba (futur empereur) est nommé à la tête des armées en Germanie.

39 26 octobre Lettre de Caligula au Sénat exposant la conjuration.

39 Interventions de Galba et Caligula contre les Germains.

40 décembre Caligula de retour de Germanie entre dans Lyon.

40 1er janvier Troisième consulat de Caligula.

40 Caligula fait exécuter Ptolémée, cousin de l'empereur et roi de Maurétanie. Ptolémée de Maurétanie, fils de Juba II de Maurétanie (-52 à 23) et de Cléopâtre Séléné (-40 à 6), Ptolémée règne de 23 à 40. Il est assassiné par son plus proche parent l'empereur Caligula (12 à 41). Sans descendance connue, des recherches récentes font apparaître un mariage morganatique avec Urania, esclave affranchie. La Maurétanie désigne le territoire des Maures dans l'Antiquité. Il s'étendait sur le Maroc et l'ouest algérien actuels. Les Maures: C'est au VIe siècle av. J.-C. que se distingue parmi les ethnies berbères d'Afrique du Nord un peuple débordant largement les frontières de l'actuel Maroc. Ce sont les Maures.

40 Révolte d'Aédémon, second de Ptolémée en Maurétanie.

40 Départ de Caligula pour Boulogne en vue d'une expédition en (Grande) Bretagne.

40 avril-mai Mariage de Caligula avec Milonia Caesonia.

40 mai Retour de Caligula à Rome.

40 juin Instauration de taxes destinées à rétablir les finances publiques.

40 Répression de la révolte et annexion de la Maurétanie.

40 31 août Ovatio de Caligula pour sa victoire sur le complot de Gaetulicus.

40 septembre Complot de Anicius Cerealis, Sextus Papinius et Bassus contre l'empereur.

40 1er janvier Quatrième consulat de Caligula.

41 24 Janvier Assassinat de Caligula par des membres de la garde prétorienne. L'empereur Caligula, arrière petit-fils d'Antoine, est assassiné par des soldats de la garde prétorienne. La folie qui avait frappé l'empereur peu de temps après son avènement (37) l'avait transformé en tyran sanguinaire et mégalomane. Il n'hésitait pas à rabaisser ses sujets en disant d'eux : "Qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent", et se considérait comme le "Nouveau Soleil". La légende raconte aussi qu'il avait élevé son cheval favori au rang de consul. Son assassinat est vécu à Rome comme une libération.

41 24 janvier Les Prétoriens choisissent Claude, oncle de Caligula et frère de Germanicus pour empereur.

41 CLAUDE (41 à 54) (Tiberius Claudius Nero Drusus)

41 Claude (Tiberius Claudius Nero Caesar Drusus) était un empereur romain. Né en -10 à Lugdunum, fils de Drusus et frère de Germanicus, il succéda à Caligula en 41 alors qu'il avait déjà 50 ans. Il accéda au pouvoir en comblant de cadeaux (donativa) les cohortes prétoriennes, inaugurant ainsi un malheureux usage, puisque celles-ci réclameront dorénavant de tels cadeaux aux nouveaux empereurs. Il épousa en premières noces Plautia Urgulanilla, dont il eut un fils mort en bas âge et une fille qu'il fit exposer car il la soupçonnait de bâtardise, en secondes Aelia Paetina avec qui il eut une fille Antonia, en troisièmes Messaline qu'il fit exécuter et en quatrièmes noces sa propre nièce Agrippine la Jeune.

Claude réussit là où beaucoup avaient échoué : la conquête de la Bretagne (actuelle Grande-Bretagne). Il n'ajouta pas moins de cinq provinces à l'Empire dont la Lycie, la Mauritanie, la Norique et la Thrace. Il étendit la citoyenneté romaine à beaucoup de provinces avec une préférence pour sa patrie natale, la Gaule. Le sud de l'île de Bretagne fut conquis sous son règne (entre 43 et 47). Sensible aux demandes des notables gaulois, il obtint en 48 du Sénat que ceux-ci puissent accéder aux magistratures publiques de Rome. Reconnaissants, les délégués des nations gauloises firent graver son discours sur les Tables Claudiennes, plaques de bronze placées dans le sanctuaire fédéral de Lugdunum. En 49, il bannit les juifs de Rome. Il mourut empoisonné à l'instigation d'Agrippine en 54.

41 Victoire de Galba en Gemanie (Chattes).

42 Rébellion du Général Scribonianus (consul) contre Claude.

42 Galba est nommé proconsul en Afrique.

43 Débarquement de 4 légions romaines sous le commandement d'Aulus Plautius dans le Kent (Richborough).

43 Prise de Camulodunum (Colchester) par les armées romaines.

43 Claude entame la conquête de la (Grande) Bretagne.

43 La (Grande) Bretagne devient province romaine.

43 Fondation de la ville de Londres (Londinium).

44 La Maurétanie (Maroc) devient province romaine.

44 La Judée devient province romaine. A la mort d'Hérode Agrippa Ier, peut-être empoisonné par les Romains, la Judée est gouvernée par des procurateurs romains. D'après Flavius Josèphe, les troupes romaines de Césarée maudissent le souvenir d'agrippa, entrent de force dans sa maison, violent ses filles et célèbrent sa mort publiquement par des fêtes et des libations.

46 La Thrace devient province romaine.

46 à 125 - naissance et mort de Plutarque. Écrivain grec. Plutarque eut une vie calme et responsable, bon père de famille, bon "citoyen" dans sa ville. Il voyagea en Égypte, à Rome et dans le reste de l'Italie avant de suivre des études au collège sacerdotal de Delphes. Il est l'auteur d'un grand nombre d'oeuvres, dont seules 'Vies parallèles' et 'Oeuvres morales' nous sont parvenues. Il y fait preuve d'un grand talent d'écrivain et de conteur mais aussi d'historien et de penseur. Son influence fut immense sur des auteurs occidentaux tels Machiavel, Érasme ou Jean-Jacques Rousseau et, grâce aux anecdotes qui rythment ses écrits, il reste un des auteurs antiques dont la lecture est la plus plaisante.

47 Interventions romaines contre le Icènes (Grande) Bretagne.

48 Conjuration de Messaline et Silius contre Claude. Messaline, Valeria Messalina (probablement née en 25) est la petite-fille d'Antonia Maior et donc l'arrière-petite-fille de Marc-Antoine. Elle est aussi la nièce de Cneius Domitius Ahenobarbus, premier époux d'Agrippine la Jeune et père de Néron. Elle épousa Claude en 39 ou 40 et eut deux enfants avec le futur empereur: Octavie (née en 40, future épouse de Néron) et Britannicus (né en 41).

49 Mariage de Claude et d'Agrippine la Jeune. Agrippine la jeune (née en 15 ou 16 après J.-C. à Ara Ubiorum - morte assassinée à Baules par Néron en mars 59, à l'âge de 43 ou 44 ans).

49 Le Sénat accorde le titre "d'Augustus" à Claude.

49 Expulsion des juifs de Rome.

22. 50 - Fondation de Cologne - à 59

► 50 - Une première réunion des apôtres et des anciens, appelée concile de Jérusalem, eut lieu vers 50 au sujet de l'observance des règles traditionnelles du judaïsme. Le concile de Jérusalem est un nom appliqué rétrospectivement à une réunion décrite dans le livre des Actes des Apôtres, quinzième chapitre. Les évènements qui y sont décrits sont généralement datés des environs de l'an 50, une dizaine d'années avant la mort de Jacques le Juste, le frère de Jésus. Le point de débat était celui-ci : la foi en Jésus était-elle suffisante pour être sauvé ou devait-on en plus observer les règles traditionnelles du judaïsme ?

Le cas fut amené à Jérusalem qui était l'Église-Mère. Dans cette Église, Pierre représentait le chef des apôtres et Jacques le Juste le chef des Anciens. Même Jacques le Juste, l'hébraïsant par excellence, était d'accord avec Pierre, Paul et Barnabé pour dire que Jésus était le Sauveur de tous et qu'il ne fallait pas imposer les règles judaïques traditionnelles aux chrétiens issus du paganisme. L'Église avait su surmonter cette première difficulté et s'adapter à une nouvelle situation.

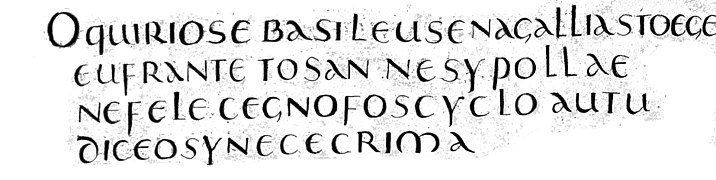

Jacques, chef de l'Église de Jérusalem, a donné sa décision, connue ultérieurement sous le nom de Lettre apostolique (ou décret apostolique) (Actes 15, 23-29) : "Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères de la gentilité qui sont à Antioche, en Syrie, et en Cilicie, salut ! Ayant appris que, sans mandat de notre part, certaines gens venus de chez nous ont, par leur propos, jeté le trouble parmi vous et bouleverser vos esprits, nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabé et Paul, ces hommes qui ont voué leur vie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.

Nous vous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous transmettent de vive voix le même message. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci qui sont indispensables : vous abstenir des viandes immolées aux idoles, du sang, des chairs étouffées et des unions illégitimes. Vous ferez bien de vous en garder. Adieu. ". La grande conséquence de ce concile fut l'entrée massive des païens dans l'Église. Jacques le Juste, aussi appelé frère du Seigneur, souvent identifié avec Jacques le Mineur ou bien Jacques d'Alphée, martyrisé en 62, fut d'après la tradition, le premier évêque ou patriarche de Jérusalem, et l'auteur de l'Épître de Jacques du Nouveau Testament.

► 50 - Construction du pont du Gard en Gaule. Le Pont du Gard est un pont romain à trois niveaux situé dans le sud de la France, près de Remoulins, dans le département du Gard. Il enjambe le Gardon et assure la continuité de l'aqueduc romain du même nom et qui conduisait l'eau d'Uzès à Nîmes.

► 50 à 125 - naissance et mort de Épictète (Hiérapolis, Phrygie, 50–Nicopolis, Épire 125 ou 130) est un philosophe de l'école stoïque. La philosophie d'Épictète se veut pratique, comme un ensemble de règles permettant de mettre en application de grandes valeurs morales. La droiture d'esprit qu'il préconise lui fait rejeter les effets de style des orateurs, les joutes pseudo logiques des sophistes et la recherche effrénée des honneurs. La question principale à laquelle tente de répondre sa philosophie est de savoir comment vivre sa vie.

Tous les autres grands questionnements de la philosophie sont de peu d'importance à ses yeux face à cette première interrogation. Une des premières réponses qu'il apporte à ceci est d'apprendre à distinguer les choses qui dépendent de nous de celles qui n'en dépendent pas. Le précepte radical qu'il offre ensuite est de considérer qu'il est impossible de changer les choses qui ne dépendent pas de nous, alors autant les accepter telles quelles pour pouvoir être heureux. "Celles qui en dépendent sont nos opinions, nos mouvements, nos désirs, nos inclinations, nos aversions ; en un mot, toutes nos actions".

Ces choses-là sont libres et chacun peut exercer sa volonté entière sur elles. Cette liberté absolue de la volonté ne peut être restreinte ni par la douleur, ni par la mort, ni par quoi que se soit qui est extérieur à elle. Si la volonté s'accommode d'un quelconque fait c'est que d'une certaine manière elle a voulu cette accommodation. Pour le stoïcien rien ne sert de vénérer la nature, les dieux ou d'autres maîtres, seuls des principes rationnels doivent permettre de comprendre – ou simplement accepter - le mouvement du monde et des hommes. C'est par une analyse rationnelle qu'il détermine ce qui ne dépend pas de lui, et c'est grâce à cette même raison qu'il définit ses jugements sur le monde.

► 50 - Apparition du codex. Le codex est une révolution comparable à l'invention de l'écriture. Le livre n'est plus un rouleau continu, mais un ensemble de feuillets reliés au dos. De ce fait, il devient possible d'accéder directement à un endroit précis du texte. Le codex est également plus facile à poser sur une table, ce qui permet au lecteur de prendre des notes en même temps qu'il lit.

La forme codex s'améliore avec la séparation des mots, les majuscules et la ponctuation, qui facilitent la lecture silencieuse, puis avec les tables des matières et les index, qui facilitent l'accès direct à l'information. Cette forme est tellement efficace, qu'elle est encore celle du livre, plus de 1500 ans après son apparition. Le papier remplace progressivement le parchemin. Moins cher à produire, il permet une diffusion plus large du livre.

Malgré ces défauts, mauvaise résistance au pliage et dégradation à l'humidité, le papyrus resta le support privilégié de l'écriture durant toute l'antiquité. Cependant la légende rapporte dans les écrits des auteurs antiques qu'au IIe siècle avant JC, le souverain égyptien Ptolémée V aurait interdit l'exportation de papyrus vers Pergame (dans l'actuelle Turquie) car la bibliothèque de cette ville rivalisait avec celle d'Alexandrie. Cela aurait favorisé l'apparition d'un nouveau support pour l'écriture : le parchemin, nom venant du latin "pergamena" ou de pergame.

L'usage du parchemin découpé en feuilles va permettre la création du Codex, livre tel qu'il se présente de nos jours. Le Codex est composé de feuilles pliées, assemblées en cahier cousus ensemble. Il fait apparaître la notion de page comme un espace séparé, autonome et discontinu. Introduit au IIe siècle après JC en occident, il fût adopté principalement par les premiers chrétiens. Ainsi une religion à vocation universelle rompait avec les formes culturelles établies et lançait un vaste mouvement de diffusion des textes sacrés. Mais son adoption ne se généralisa réellement qu'au début du IVe siècle dans l'Occident romain et au Ve siècle dans l'Empire byzantin, lorsqu'il se libéra complètement de l'organisation du rouleau en devenant plus étroit et plus haut.

Les critiques de l'époque trouvaient que ce nouveau support de l'écrit était léger et portatif mais ne représentait pas le sérieux du Volumen. Le codex est un livre de forme parallélépipédique, résultat de l'assemblage de feuillets manuscrits, d'abord en parchemin à partir du Ier-IIe siècle dans l'empire romain puis en papier depuis le XIIIe siècle. Cette présentation des textes a constitué une véritable révolution au début de l'ère chrétienne car à l'inverse du rouleau (volumen), qui impose une lecture continue, le codex permet d'accéder aux chapitres (structure du texte) de manière directe.

L'habitude de numéroter les pages (par des lettres) accompagna cette innovation. Son adoption dans la chrétienté est d'autant plus marquée que, support de la Bible, le codex permet de se différencier des rouleaux sur lesquels les juifs écrivent la Torah. Le Codex Vaticanus est un manuscrit de vélin en écriture grecque onciale daté du IVe siècle. Il reprend une grande partie de l'ancien et du Nouveau Testament. Le Codex Sinaiticus est un manuscrit complet du Nouveau Testament datant du IVe siècle. Il contient également des parties de la Septante.

► 50 - Invention du soufflage du verre par les Phéniciens. L'histoire du verre remonte à la préhistoire : en 100 000 avant notre ère, l'obsidienne, un verre volcanique, est déjà taillé par l'homme pour former des pointes de flèches ; les tectites, billes de verre formées par des impacts avec des météorites, servent également de bijoux ; enfin, les fulgurites, petits tubes issus de la fusion du sable atteint par un éclair, sont connus.

L'utilisation du verre au quotidien se répand sous l'Empire romain. Inventée en Phénicie (aujourd'hui principalement le Liban), la technique de soufflage du verre date du Ier siècle av. J.-C., et entraîne un grand développement de l'usage du verre dans tout l'Empire, car elle utilise moins de matière vitreuse. Ainsi, l'usage du verre se démocratise largement, pour les récipients et même les vitrages. Le verre entre aussi dans la décoration des demeures (tesselles de mosaïque), la bijouterie (incrustations) ainsi que pour les premiers vitrages de maisons ou d'édifices publics.

► 51 - Burrus est nommé préfet du prétoire. Sextus Afranius Burrus fut nommé préfet du prétoire par l'empereur Claude en 51. Après la mort de Claude en 54, il fut avec Sénèque le Jeune un conseiller de Néron au début de son règne, avec une influence positive pendant les cinq premières années de ce règne. Il décède en 62, de mort naturelle (maladie de la gorge, cancéreuse selon des interprétations modernes).

► 51 - Victoire romaine en (Grande) Bretagne contre Caratacos. Un soulèvement britannique contre Rome échoue sous Caratacos. Il est capturé avec l'aide de la reine des Brigantes, Cartimandua. Caratacos (latinisé en Caratacus), roi et chef militaire celte de l'île de Bretagne qui a dirigé la résistance à la conquête romaine de la Bretagne de l'invasion de Claude Ier en 43 ap. J-C jusqu'à sa capture en 51.

► 52 - Des pèlerins galiléens sont assassinés dans un village de Samarie. Le procurateur Cumanus ne punissant pas les meurtriers, une bande de Zélotes se met à massacrer plusieurs villages samaritains. Ils sont arrêtés et exécutés par les troupes de Cumanus. L'affaire est portée devant le légat Quadratus qui envoie des délégués à Rome, où appuyés par le jeune Hérode Agrippa II (fils d'Hérode Agrippa Ier), les Juifs obtiennent gain de cause.

Cumanus est exilé. Claude envoie son favori Antonius Félix, un Grec, comme procurateur en Judée (fin en 60). Il épouse Drusilla, la soeur d'Agrippa. Sa politique maladroite et injuste entraîne le développement du parti Zélote. Félix arrête leur chef Eléazar par trahison puis doit faire face aux Sicaires (assassins), Zélotes armés de poignards qui exécutaient leur compatriotes ralliés aux Romains, comme le grand-prêtre Jonathan.

A cette époque paraissent plusieurs prophètes rassemblant les foules et leur promettant la liberté, ce qui entraîne la réaction immédiate des Romains. Félix fait ainsi exécuter les partisans de "l'Égyptien" qui voulaient pénétrer dans Jérusalem. Profitant de l'agitation, les grands-prêtres s'emparent des dîmes dues aux simples prêtres, ce qui accentue les tensions sociales. Les zélotes, sont les groupes qui combattent le pouvoir romain les armes à la main pendant la Première guerre judéo-romaine. Révoltés au départ contre le recensement de Quirinius, qui permet l'impôt "par tête", ils se radicalisent et finissent par s'attaquer aussi bien à leurs compatriotes jugés timorés ou soupçonnés de collaborer avec les Romains, qu'aux païens qui - pensent-ils - souillent la Terre promise par leur seule présence.

► 53 Mariage de Néron et Octavie, fille de Claude et Messaline.

► 54 Claude nomme Galba proconsul d'Afrique.

► 54 13 octobre Assassinat de Claude (empoisonnement) sur ordre d'Agrippine.

► 54 13 octobre Néron devient empereur.

► 54 NÉRON (54 à 68) (Lucius Domitius Claudius Nero)

► 54 Néron (Lucius Domitius Claudius Nero Caesar), né à Antium le 15 décembre 37 et décédé à Rome en 68, il fut empereur de 54 à 68. Il était l'arrière-arrière-petit-fils d'Auguste et le neveu de Caligula, par sa mère Agrippine la Jeune. Il fut adopté par Claude pendant que ce dernier était empereur, qui lui donna Sénèque comme précepteur. Il épousa Octavie et fut déclaré empereur, à la mort de Claude, à l'âge de 17 ans.

Claude mourut empoisonné le 13 octobre 54 et Néron fut rapidement nommé empereur à sa place. Il n'avait que 17 ans. Les historiens s'accordent à considérer que Sénèque a joué le rôle de figure de proue au début de son règne. Les décisions importantes étaient probablement laissées entre les mains plus capables de sa mère Agrippine la Jeune (qui pourrait avoir empoisonné Claude elle-même), de son tuteur Lucius Annaeus Seneca, et du praefectus praetorianus Sextus Afranius Burrus.

Les cinq premières années du règne de Néron furent connues comme des exemples de bonne administration, suscitant même l'émission d'une série de pièces de monnaie célébrant le quinquennium Neronis. Les affaires de l'empire étaient traitées avec efficacité et le Sénat bénéficiait d'une période d'influence renouvelée dans les affaires de l'État. Les problèmes devaient pourtant bientôt surgir de la vie personnelle de Néron et de la course à l'influence croissante entre Agrippine et les deux conseillers.

Tout le monde savait que Néron était déçu de son mariage et trompait Octavie. Il prit pour maîtresse Claudia Acte, une ancienne esclave, en 55. Agrippine tenta d'intervenir en faveur d'Octavie et exigea de son fils le renvoi d'Acte. Burrus et Sénèque, pour leur part, choisirent de soutenir leur protégé. Néron résista à l'intervention de sa mère dans ses affaires personelles. Son influence sur son fils diminuant, Agrippine se tourna vers un candidat au trône plus jeune.

Britannicus, à quinze ans, était toujours légalement mineur et sous la responsabilité de Néron, mais il approchait de l'âge de la majorité. Britannicus était un successeur possible de Néron et établir son influence sur lui pouvait renforcer la position d'Agrippine. Mais le jeune homme mourut brutalement le 12 février 55. La proclamation de sa majorité avait été prévue pour le 13 février. La coïncidence des dates laisse penser qu'il a été empoisonné. Burrus est suspecté d'avoir pris part au meurtre.

Néron se révoltait de plus en plus contre l'emprise d'Agrippine, et il commençait à envisager le meurtre de sa propre mère. Il justifiait ses intentions en clamant qu'elle complotait contre lui. Le pouvoir d'Agrippine déclinait encore rapidement, tandis que Burrus et Sénèque devenaient les deux hommes les plus influents de Rome. Alors que ses conseillers s'occupaient des affaires de l'État, Néron s'entourait d'un cercle de proches.

Les historiens romains rapportent des nuits de débauche et de violence, alors que les affaires plus banales de la politique étaient négligées. Marcus Salvius Otho était au nombre de ces nouveaux favoris. À tous points de vue, Otho était aussi débauché que Néron, mais il devint aussi intime qu'un frère. Certaines sources considèrent même qu'ils ont été amants. Otho aurait présenté à Néron une femme qui aurait d'abord épousé le favori, puis l'empereur.

Poppée (Poppaea Sabina) était décrite comme une femme de grande beauté, pleine de charme, et d'intelligence. Les rumeurs d'un triangle amoureux entre Néron, Othon, et Poppée. En 58, Poppée avait assuré sa position de favorite de Néron. L'année suivante (59) fut un tournant dans le règne de Néron. Néron et/ou Poppée auraient organisé le meurtre d'Agrippine.

Sénèque eut beau tenter de convaincre le Sénat qu'elle mettait sur pied une conspiration contre son fils, la réputation de l'empereur fut irrémédiablement entachée par ce cas de matricide. Othon fut bientôt chassé de l'entourage impérial, et envoyé en Lusitanie comme gouverneur. Le tournant suivant fut l'année 62, pour plusieurs raisons. La première fut un changement parmi ses conseillers. Burrus décéda et Sénèque demanda à Néron la permission de se retirer des affaires publiques.

Leur remplaçant aux postes de préfet prétorien et de conseiller fut Gaius Ofonius Tigellinus. Il avait été banni en 39 par Caligula, accusé d'adultère avec à la fois Agrippine et Livilla. Il avait été rappelé d'exil par Claude, puis avait réussi à devenir un proche de Néron (et peut-être son amant). Avec Poppée, il aurait eu une plus grande influence que Sénèque en eut jamais sur l'empereur.

Quelques mois plus tard, Tigellinus épousait Poppée. Une théorie suggère que Poppée tenta, pendant ces quatre ans (58-62) d'éloigner Néron de ses conseillers et de ses amis ; si cela est vrai, ce qui est arrivé à Burrus et Sénèque pourrait ne pas être le fruit du hasard. Le deuxième événement important de l'année fut le divorce de l'empereur. Néron, âgé alors de vingt-cinq ans, avait régné huit ans, et n'avait pas encore d'héritier. Quand Poppée tomba enceinte, Néron décida d'épouser sa maîtresse, mais son mariage avec Octavie devait d'abord être annulé. Il commença par l'accuser d'adultère. Mais Néron avait déjà acquis la réputation d'être infidèle, alors qu'Octavie était connue pour être un parangon de vertu.

Il fallait des témoignages contre elle, mais la torture d'un de ses esclaves ne parvint qu'à produire la célèbre déclaration de Pythias, selon laquelle la vulve d'Octavie était plus propre que la bouche de Tigellinus. Néron réussit à obtenir le divorce pour cause d'infertilité, ce qui lui permettait d'épouser Poppée et d'attendre qu'elle donne naissance à un héritier. La mort soudaine d'Octavie, le 9 juin 62 provoqua des émeutes publiques. Un des effets rapides de la nomination de Tigellinus fut la promulgation d'une série de lois contre les trahisons ; de nombreuses peines capitales furent exécutées.

Début 63, Poppaea donna naissance à une fille : Claudia Augusta. Néron célébra l'événement mais l'enfant mourut quatre mois plus tard. Néron n'avait toujours pas d'héritier. Le 19 juillet 64, éclata le Grand incendie de Rome. Le feu débuta dans les boutiques des environs du Cirque Maxime. Néron était alors en vacances dans sa ville natale, Antium mais il dut revenir en toute hâte.

L'incendie fit rage pendant une semaine. La rumeur circula que Néron aurait joué de la lyre et chanté, au sommet du Quirinal, pendant que la Ville brûlait. Les mêmes récits nous décrivent un empereur ouvrant ses palais pour offrir un toit aux sans-abris et organisant des distributions de nourriture pour éviter la famine parmi les survivants. Mais Néron perdit toute chance de redorer sa réputation en rendant trop vite publics ses projets de reconstruction de Rome dans un style monumental (et moins inflammable).

La population désorientée cherchait des boucs émissaires, et bientôt des rumeurs tinrent Néron pour responsable. On lui prêtait pour motivation l'intention d'immortaliser son nom en renommant Rome Neropolis. Il était important pour Néron d'offrir un autre objet à ce besoin de trouver un coupable. Il choisit pour cible une petite secte orientale, celle des chrétiens. Il ordonna que les chrétiens soient jetés aux lions dans les arènes, alors que d'autres étaient crucifiés en grand nombre.

Il est possible que certains passages de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament décrivent l'Antéchrist sous les traits Néron. L'ouvrage a peut-être été écrit par les chrétiens pour exprimer leur désarroi après la répression sanglante de Néron sur la secte. En 65, Néron fut impliqué dans un autre scandale, pris plus au sérieux par le peuple de cette époque qu'il ne le serait de nos jours. Il était considéré comme dégradant pour un empereur romain d'apparaître comme un amuseur public, jouant la comédie, chantant et jouant de la lyre. De plus, Néron ordonna que Gnaeus Domitius Corbulo, un général populaire et valeureux, se suicidât, pour faire suite à de vagues soupçons de trahison.

Cette décision poussa les commandeurs militaires, à Rome et dans les provinces, à envisager l'organisation d'une révolution. C'est également à cette époque, selon la tradition, que Néron a ordonné personnellement la crucifixion de Saint Pierre et, plus tard, la décapitation de Saint Paul. Le Sénat démit Néron, qui se suicida le 6 juin 68. On raconte qu'il prononça ces derniers mots avant de se poignarder à la gorge: "Quel artiste périt en moi !". Avec sa mort, la dynastie julio-claudienne prenait fin. Le chaos s'ensuivit lors de l'année des quatre empereurs.

► 54 Les Parthes envahissent l'Arménie alors sous contrôle romain.

► 55 février Assassinat (empoisonnement) de Britannicus, fils de Claude.

► 55 à 120 - naissance et mort de Tacite. Historien romain. Issu d'une famille prospère et influente, Tacite fait, grâce à ses talents d'orateur, une carrière politique brillante. Il obtient un consulat sous l'Empire de Nerva puis entre au Sénat, même s'il a longtemps critiqué les abus de rhétorique de ses membres. Historien officiel du régime, il fait néanmoins preuve d'un grand sens critique et participe à l'ouverture d'esprit des Romains. En effet, il démontre dans ses oeuvres, 'Vie d'Agricola' pour les Bretons (Anglais) et 'La Germanie' (l'Allemagne), que les peuples (que les Romains appellent uniformément 'Barbares') ont en réalité des cultures très diverses et élaborées. Dans un style que d'aucuns affirment comme le meilleur de tous les auteurs latins, il a aussi su dépeindre avec justesse les hommes et les moeurs de son temps.

► 57 Campagne de Corbulon (général de Néron) en Arménie contre les Parthes. Début de la campagne d'Arménie (fin en 63). Victoire de Corbulon contre Tiridate Ier d'Arménie et Vologèse Ier, roi des Parthes.

► 58 Troubles en Arménie, nouvelle campagne de Corbulon pour y rétablir l'ordre.

► 58 Othon est nommé gouverneur de Lusitanie (jusqu'en 68). Othon fut empereur romain de janvier à avril 69.

► 58 Prise et incendie d'Artaxata (en Arménie) par les armées romaines sous les ordres de Corbulon.

► 59 Mars Assassinat d'Agrippine la jeune par ordre de Néron.

► 59 Prise de Tigranocerte (Arménie) par les Légions de Corbulon.

23 - De 60 ( Rome s'empare du territoire des Icènes) à 99 ( Arrivée de Trajan à Rome)

► 60 Rome s'empare du territoire des Icènes à la mort de Prasutagus. Le roi icénien, Prasutagus meurt et laisse sa femme Boudicca et ses filles sous la protection de Néron. Le procurateur romain Catus Decianus, s'empare des biens des Icéniens, laisse violer ses filles devant Boudicca qui est flagellée.

► 60 Révolte de Boudicca (reine des Icéniens) contre l'occupation romaine en (Grande) Bretagne.

Boudicca reine des Icéniens - de google

► 60 Prise et massacre de Colchester par les armées de Boudicca.

► 60 Suetonius Paulinus (gouverneur romain) s'empare de l'île Mona (Anglesey au nord du pays de Galles) servant de refuge à la résistance celtique.

► 60 Victoire des armées de Boudicca contre la IXème Légion de Petillius Cerealis.

► 60 Les légions de Suetonius évacuent Londres qu'ils ne peuvent défendre.

► 60 Prise et massacre de Londres par les armées de Boudicca.

► 60 Défaite et Suicide de Boudicca contre les armées romaines de Suetonius Paulinus à Lichfield.

► 60 Écriture de 'l'Évangile selon Matthieu'. L'évangile selon Matthieu est l'un des quatre évangiles du Nouveau Testament. Les évangiles sont traditionnellement imprimés dans l'ordre suivant : Matthieu, suivi par Marc, puis Luc et enfin Jean. Ce livre est traditionnellement attribué à Matthieu, un collecteur d'impôts devenu l'apôtre de Jésus-Christ. Cependant, certains érudits modernes le considèrent comme anonyme. Il a été longtemps considéré comme étant le plus ancien des évangiles.

Les hypothèses modernes, en particulier la théorie des deux sources a remis en cause cette antériorité. D'après cette théorie et ses dérivées, l'évangile de Marc lui serait antérieur et aurait été l'une de ses sources, en compagnie de l'hypothétique source Q. Comme les auteurs des autres évangiles, l'auteur écrit ce livre selon ses plans et objectifs, à la fois de son propre point de vue et en empruntant à d'autres sources.

Selon l'hypothèse des deux sources, qui est la solution la plus acceptée au problème synoptique, Matthieu s'inspira de Marc et d'une source hypothétique appelée Q par les érudits (initiale de l'allemand Quelle, signifiant "source"). Peu d'indices dans l'évangile lui-même permettent de déterminer sa date de composition. Certains érudits pensent qu'il a été écrit avant la destruction de Jérusalem (Matthieu 24), probablement entre les années 60 et 65 après Jésus-Christ, mais d'autres le datent des années 70, voire de 85.

L'étude de cet évangile montre qu'il a été très probablement écrit à l'origine à destination des juifs. En effet, les nombreuses références aux prophéties de l'Ancien Testament ainsi que la généalogie de Jésus indiquent que l'auteur a voulu prouver aux juifs que Jésus était bien le Messie qu'ils attendaient. Par ailleurs, le Sermon sur la Montagne (Matthieu 5 --- 7, où se trouvent les Béatitudes) veut prouver aux juifs que contrairement à ce qu'ils croient, la loi judaïque, dans l'enseignement chrétien, est toujours en vigueur bien qu'elle doive être transcendée. Matthieu, ou saint Matthieu.

Pour l'Église catholique, les Églises des deux et trois conciles et pour l'Église orthodoxe, il est l'un des douze apôtres cités par les Évangiles. Dans la tradition chrétienne, il est souvent symbolisé par un homme (souvent ailé) parce que son évangile commence par la généalogie du Christ. Fête le 21 septembre en Occident et le 16 novembre en Orient. Né en Galilée, de son nom Lévi, il était publicain (percepteur des impôts) à Capharnaüm, employé au péage d'Hérode. Il suivit Jésus, devint apôtre et écrivit le premier évangile. Il prêcha aux Hébreux, écrivit pour eux son Évangile en araméen, traduit en grec, et mourut martyr en Ethiopie, en 61. Son corps fut transféré à Salerne. C'est à lui qu'est attribué traditionnellement le premier évangile canonique, bien que le texte ne l'affirme pas et que l'exégèse moderne ne le pense pas.

► 60 Écriture de 'l'Évangile selon Luc'. L'évangile selon Luc (kata Lukas, où kata signifie selon) a pour auteur Luc (médecin et, selon la légende, peintre, compagnon de saint Paul). Il n'a pas connu lui-même le Christ, durant son ministère public. Il a également composé les Actes des Apôtres, qui sont la suite de son évangile. Les deux livres sont pareillement dédiés à "Théophile" (personnage réel, ou peut-être fictif, figure de l'"ami de Dieu", Théo-phile). Les deux ouvrages ont été rédigés probablement dans les années 60, avant la destruction du Temple (en 70), et avant le martyre des apôtres Pierre et Paul à Rome (en 64 ou 67). Avec l'évangile selon Marc et l'évangile selon Matthieu, il fait partie des évangiles dits synoptiques. C'est le plus long des quatre évangiles, retenus dans le Nouveau Testament. Saint Luc est un médecin syrien parmi les premiers convertis au christianisme et à l'évangélisation de l'Empire romain par l'apôtre évangéliste saint Paul dont il devient le disciple.

Il est collecteur de témoignages oculaires de la vie de Jésus Christ qu'il n'a pas connu personnellement et un des quatre évangélistes en grec ancien de la Bible chrétienne. Son évangile selon saint Luc est le troisième du Nouveau Testament qui fait partie des trois évangiles dits "synoptiques" avec l'évangile selon saint Matthieu et l'évangile selon saint Marc. Luc donne le récit le plus détaillé de la naissance et de l'enfance de Jésus de Nazareth et est généralement considéré comme l'auteur du livre des Actes des Apôtres qui suit les quatre évangiles dans le Nouveau Testament.

► 61 Vologèse Ier, roi des Parthes revendique de nouveau le trône d'Arménie.

► 61 Caesannius Paetus remplace Corbulon à la tête des troupes d'Arménie.

► 61 Galba reçoit le gouvernement de l'Espagne.

► 62 Caesannius Paetus et ses troupes sont assiégés à Rendeia par les Parthes.

► 62 Caesannius Paetus capitule à Rendeia, trois jours avant l'arrivée de Corbulon.

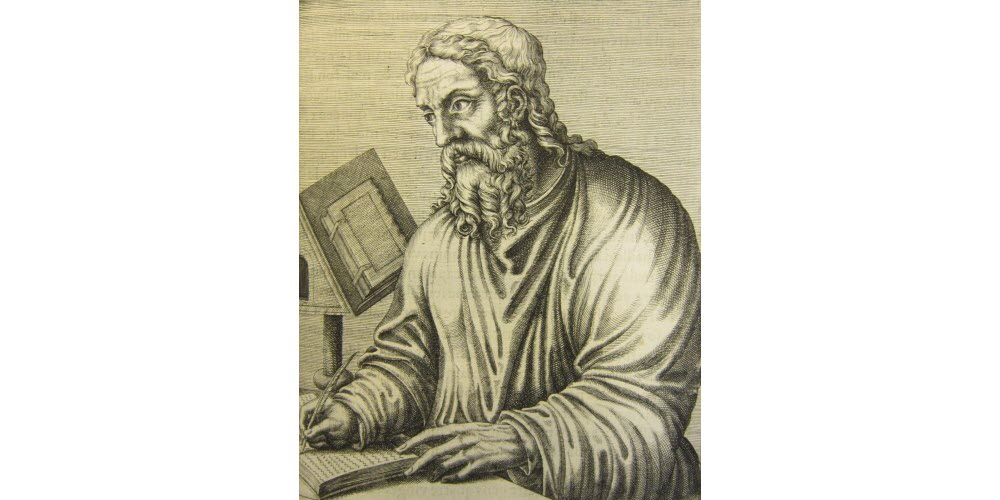

► 62 Burrus (ou Burrhus préfet du prétoire, c'est à dire commandant de l'Armée de Néron) meurt, la rumeur veut que Néron l'ait empoisonné, Sénèque perd un appui précieux, le règne va s'enfoncer dans les crimes. La préfecture du prétoire est partagée entre l'incapable Foenius Rufus et Tigellinus, redoutable intrigant, qui flatte les vices du maître. Il utilise de manière abusive la loi de lèse-majesté pour se débarrasser des nobles les plus en vue.

Sénèque - de google

► 62 Exécution de Rubellius Plautus sur les ordres de Néron.

► 62 Exécution de Cornellus Sylla sur les ordres de Néron.

► 62 Vitellius. Vespasien (Titus Flavius Sabinus Vespasianus) futur empereur romain de 69 à 79. Vitellius (Aulus Vitellius Germanicus) (24 septembre 15 - 22 décembre 69) est un empereur romain ayant régné du 2 janvier 69 au 22 décembre de la même année.

► 62 Juin Néron répudie Octavie pour stérilité, l'accuse d'adultère et la fait exiler sur l'île de Pandataria.

► 62 19 juin Octavie est exécuté sur ordre de Néron.

► 62 Mariage de Néron avec Poppée.

► 63 21 janvier Naissance de Claudia, fille de Néron et Poppé (elle meurt en mai).

►63 Traité de Rhandeia (Cappadoce) fixant la frontière romano-Parthe sur l'Euphrate et L'Arménie revient à la dynastie arsacide d'Iran mais l'investiture de ses rois dépend des empereurs romains. Tiridate Ier, qui s'est rendu à Rome auprès de Néron, peut ainsi devenir roi d'Arménie, inaugurant l'installation d'une dynastie arsacide dans ce pays.

Il reconstruit Artachat rebaptisée initialement Néronia. La Cappadoce est un ancien pays d'Asie mineure, actuellement située en Turquie. L'Euphrate est un fleuve d'Asie de 2 780 km de long. Il prend sa source en Arménie turque, puis passe par la Syrie pour arriver en Iraq. Il traverse l'Iraq du nord-ouest vers le sud-est, passant par Fallujah au centre du pays, et puis environ 10 km à l'ouest des ruines de Babylone. Il rejoint le Tigre dans le sud-est du pays environ 100 km au nord-ouest de Bassorah pour former le Chatt-el-Arab et se jeter dans le golfe Persique. La Mésopotamie, du grec "milieu" et "fleuve", entre le Tigre et l'Euphrate, est l'un des berceaux de la civilisation.

► 63 Pline l'Ancien écrit son 'histoire naturelle' résumant les données botaniques de son époque. Pline l'Ancien, est né en 23 à Novum Comum (Côme) et mort en 79 à Stabies, près de Pompéi lors de l'éruption du Vésuve. Il fut un important auteur et naturaliste romain, notamment auteur d'une monumentale encyclopédie intitulée 'Histoire naturelle'. Il adopta son neveu Gaius Plinius Caecilius Secundus qui prit le nom de Pline le Jeune en 79. 'Naturalis Historia', qui compte 37 volumes, est le seul ouvrage de Pline l'Ancien qui soit parvenu jusqu'à nous. Ce document fut longtemps la référence en matière de connaissances scientifiques et techniques. Pline compila le savoir de son époque sur des sujets aussi variés que les sciences naturelles, l'astronomie, l'anthropologie, la psychologie ou la métallurgie.

► 63 Suicide de Torquatus Silanus accusé par Néron sans preuve et probablement faussement, d'inceste, est exilé et se suicide.

► 64 19 Juillet, le feu a pris dans Rome, et l'on a vu des soldats courir dans la cité avec des torches enflammées. Néron, en apprenant la nouvelle, alors qu'il se reposait au bord de la mer, aurait chanté des extraits du poème d'Homère sur l'incendie de Troie. Il n'en fallait pas plus à Suétone et à Pline pour accuser Néron d'avoir fait incendier Rome. Celà ne semble pas très plausible. Si Néron avait voulu se donner le spectacle d'un gigantesque incendie, il avait les moyens de le faire allumer ailleurs, et surtout pas à proximité du nouveau palais impérial qui renfermait de magniques oeuvres d'art admirées par l'empereur. Voulait-il reconstruire Rome à son goût ? Il aurait alors fallu détruire les quartiers populaires, insalubres. Ce sont ceux qui ont été le moins atteints... Suétone, est un historien romain né dans le milieu des années 70 de notre ère et mort vers 130. Il est issu d'une famille de récente chevalerie, probablement romaine.

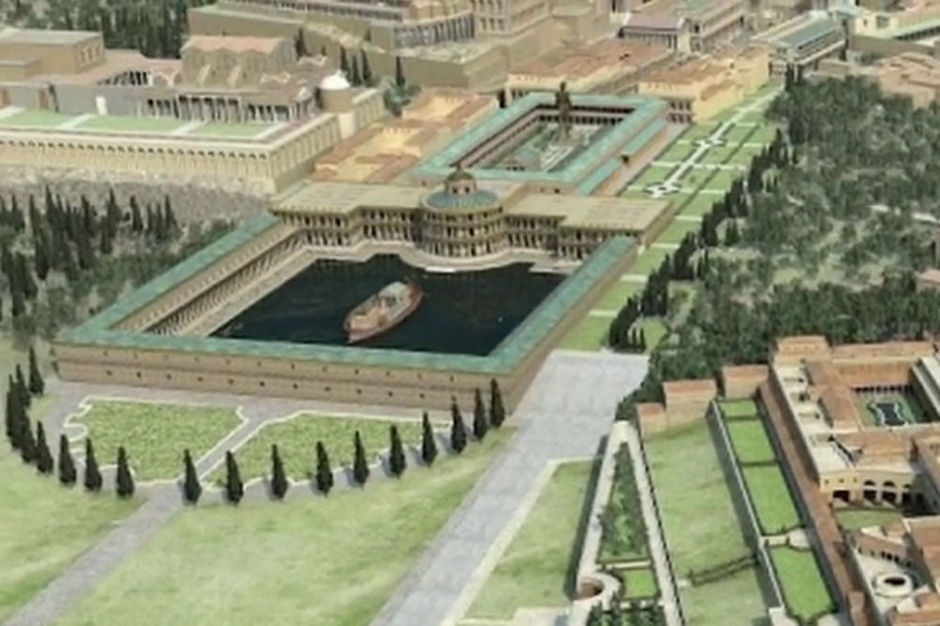

► 64 Construction de l'énorme palais de Néron, la Domus Aurea (Maison Dorée), édi-fié en l'an 64, après le grand incendie de Rome. La Domus aurea est un immense palais impérial de la Rome antique, construit par Néron, qui couvrait une partie importante de Rome intra muros. Elle comportait plusieurs bâtiments distincts, de vastes jardins, un lac artificiel. Après la mort de Néron, l'espace occupé fut rendu aux Romains : le lac devint par exemple le Colisée, amphithéâtre dédié aux jeux nautiques. La Domus transitoria ayant été détruite par l'incendie de 64 apr. J.-C., l'empereur Néron confie à deux architectes, Severus et Celer (Tacite, Annales, XV, 42), la construction d'un somptueux palais qui doit s'étendre du mont Palatin au mont Caelius (le Celio). Constitué de vastes appartements et de salles d'apparat, l'ensemble comprend en outre des bains, des maisons de campagne, des cryptoportiques et des jardins où se dressent des colonnades qui se reflètent dans des nymphées.

►65 Avril Échec de la conjuration de Pison, arrestation-exécution des conjurés. Pison, aristocrate jouisseur et débauché issu de la très ancienne famille des Calpurnii, feignait hypocritement la vertu pour séduire ses commensaux, les nobles réactionnaires hostiles à la politique de Néron. Hautain et dédaigneux, il affectait de compatir aux misères du peuple pour séduire une plèbe qu'il méprisait mais dont le soutien était indispensable en cas de coup d'état.

►65 Suicide de Pison.

►65 Suicide de Sénèque impliqué dans la conjuration de Pison.

►65 Mort de Poppée sous les coups de Néron.

►66 Début des troubles à Césarée (Judée). La ville de Césarée en Israël est située sur la côte méditerranéenne, au sud de la ville de Dor.

►66 Mariage de Néron avec Statilia Messalina.

►66 Juin Révolte juive à Jérusalem. Première guerre judéo-romaine, Un jour de shabbat, en l'an 66, à Césarée, un homme sacrifie des oiseaux à l'entrée de la synagogue, ce qui provoque la colère des Juifs. Il s'ensuit des batailles de rue entre Juifs et païens. Une délégation de Juifs se rend à Sébaste auprès du procurateur Gessius Florus qui fait la sourde oreille. Les troubles atteignent Jérusalem. Florus choisit ce moment pour prendre 17 talents dans le trésor du Temple, ce qui entraîne une réaction en chaîne de révoltes et de représailles. Après avoir essayé de réprimer la révolte dans le sang, Florus se retire à Césarée tandis que les insurgés s'emparent de l'esplanade du Temple. Un essai de conciliation d'Agrippa II et de Bérénice est rejeté.

À l'instigation d'Eléazar, fils du grand-prêtre Ananie, les révoltés s'emparent de Massada et font cesser les sacrifices quotidiens pour l'empereur. Sous la direction d'Agrippa II et des Hérodiens, des familles des grands-prêtres et des notables pharisiens, les partisans de la paix essayent de réduire les révoltés par la force. L'armée d'Agrippa II est battue dans Jérusalem, Ananie est assassiné, les palais royaux sont incendiés et les derniers Romains exécutés. Une rébellion éclate à Césarée. Le mouvement se répand à toute la Palestine où Juifs et Gentils s'affrontent. Plusieurs milliers de Juifs périssent dans les émeutes à Alexandrie.

►66 juin Vespasien est envoyé en Judée à la tête de 3 légions pour réprimer la révolte.

►66 août Prise de la forteresse Antonia, tenue par les troupes Hérode II, roi de Judée, par les rebelles juifs.

►66 août Massacre de la population juive à Césarée.

►66 novembre Victoire des rebelles juifs contre les armées de Cestius, gouverneur de Syrie à Bethoron. Le gouverneur de Syrie Cestius Gallus attaque Jérusalem avec la XIIe légion. Il s'empare du faubourg nord mais échoue devant le Temple et se retire, puis tombe dans une embuscade près de Beth-Horon. Il perd plus de cinq mille fantassins et presque quatre cents cavaliers. Cette victoire change la révolte en guerre d'indépendance à laquelle se rallient les autorités traditionnelles : grands-prêtres, leaders pharisiens, sadducéens et esséniens. La révolution s'organise et le pays divisé en sept districts : Joseph ben Gorion et le grand-prêtre Anne sont chargés de Jérusalem, Jésus ben Sapphias et Eléazar ben Ananias de l'Idumée, Joseph fils de Mattathias (Flavius Josèphe) organise la Galilée.

►66 septembre Départ de Néron pour la Grèce.

►66 Tiridate accepte de recevoir la couronne d'Arménie de Néron. Tiridate Ier fut un roi d'Arménie. Il fut vaincu par le général romain Corbulon. Mais il pris sa revanche, et fut couronné roi par Néron en 66.

►67 Martyre des apôtres Pierre et Paul. Pierre, selon les Évangiles et le livre des Actes des Apôtres, Simon de Bethsaïde dit (Képhas) = Pierre [début du Ier siècle (v. 10)/Rome, 29 juin 64, selon une certaine tradition] est l'un des douze apôtres de Jésus. Pierre est considéré comme un saint, entre autres, par l'Église catholique et comme le premier pape. Selon la tradition (catholique et orthodoxe), après avoir évangélisé Antioche et en avoir été l'évêque, Pierre est parti à Rome, en est devenu le premier évêque [v.42/67 (les années de Saint-Pierre)] et est mort en martyr (crucifié la tête en bas par "humilité" vis-à-vis de Jésus - "Croix de Saint-Pierre") à l'emplacement du mont Vatican ou sur les pentes du Janicule (emplacement marqué par Saint-Pierre-in-Montorio).

Paul, Paul de Tarse ou saint Paul est considéré comme l'une des figures centrales du christianisme primitif, par le rôle qu'il a joué dans son développement, et par son interprétation de l'enseignement de Jésus. Selon le Nouveau Testament (livre des Actes des Apôtres et les lettres de Paul), Paul se revendique comme l'un des principaux disciples (comme un apôtre) de Jésus-Christ qui lui serait apparu et l'aurait converti, quelques années après sa mort. Il eut un rôle de première importance dans le développement et la diffusion du christianisme primitif, au point que certains théologiens, estimant que Paul donne un enseignement différent de celui de Jésus de Nazareth, le considèrent comme le véritable fondateur du christianisme.

►67 Mars-avril Arrivée de Vespasien à Antioche. En 67, le général Flavius Vespasien est envoyé par Néron avec trois légions. Il occupe Sepphoris en Galilée (printemps), assiège Flavius Josèphe dans Yotpata qui est prise. Flavius Josèphe se rend. Vespasien fait la jonction avec Agrippa II, s'empare de Tibériade et de Tarichée, puis de Gamala et du mont Thabor. À la fin de l'année, le nord de la Palestine et la région côtière au sud de Jaffa sont soumis.

►67 22 mai Prise de Gadara par les armées de Vespasien. Gadara, cité fortement hellénisée (grecque) située dans la Décapolis (actuellement Um Qeis, en Jordanie).

►67 1er juillet Prise de Jotapata (Galilée) par les armées de Vespasien.

►67 Suicide de Corbulon convoqué à Corinthe par Néron pour lui annoncer sa condamnation.

►67 Suicide des deux légats de Germanie en Grèce, convoqués par Néron.

►67 22 octobre Prise de Gomala (Judée) par les armées de Vespasien.

►68 Mars Retour triomphal de Néron à Rome.

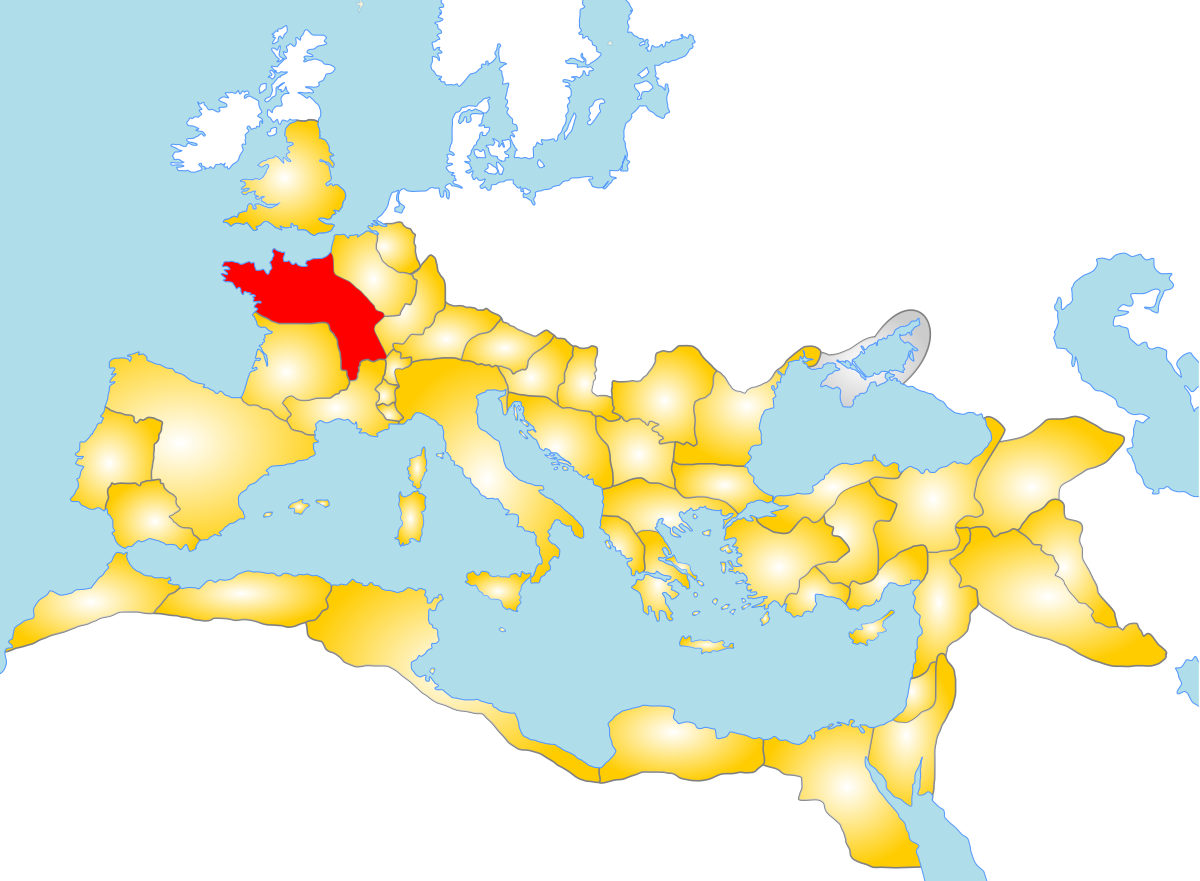

►68 Mars Révolte de Vindex, gouverneur de Lyon qui proclame Galba empereur. Gaius Julius Vindex était un gouverneur romain de la province Gallia Lugdunensis (Bretagne, Normandie actuelles et le pourtour parisien) qui s'est rebellé contre l'Empereur Néron en 68. Il prit rapidement contact avec certains de ses homologues gouverneurs. Tous le dénoncèrent auprès du prince sauf le gouverneur de Taraconnaise et futur empereur Galba.

Ce dernier entra bientôt dans la révolte et devint le meneur d'une révolte qui se métamorphosait en guerre civile. Rufus se dirigeant vers Vesontio pour en faire le siège, Vindex dut s'y rendre afin déviter la prise du chef lieu de la capitale des Séquanes. Ils entrèrent tout deux en contact et selon Jean d'Antioche se mirent d'accord afin de se partager le pouvoir. Vindex devait alors recevoir l'Espagne sans avoir obtenu le consulat, Rufus voyait son gouvernement étendu à l'ensemble des Gaules et Galba était reconnu Princeps. Cependant, le sort en voulut autrement.

Alors que l'armée des révoltés faisait marche de façon désordonnée, les légions de Germanie prirent l'initiative sans recevoir d'ordre de leur général de les attaquer. Cette affrontement, qui aujourd'hui encore est entouré d'un halo de mystère, vit périr 20 000 Gaulois ce qui mena Vindex à se suicider. Bien qu'il fut défait et tué par le général Lucius Verginius Rufus à la fin mai ou au début juin de l'année 68, la rebellion de Vindex était le début d'une série de soulèvements contre le Princeps. Bien que Vindex se suicida lors d'une bataille qui en toute logique n'aurait pas due avoir lieu, son objectif avoué se réalisa. Néron chuta et fut remplacé par Marcus Sulpicius Galba qui inaugurait une année de troubles durant laquelle se succédèrent quatre empereur. (Galba, Othon, Vitellius, et Vespasien)

►68 avril Soulèvement de Galba, gouverneur en Espagne Tarraconaise.

►68 avril Défection d'Othon légat commandant les Légions d'Afrique.

►68 mai Défaite de Vindex près de Besançon face à Verginius Rufus à la tête de l'armée du Rhin.

►68 mai Prise de Jéricho par les armées de Vespasien. La révolte se durcit face à la menace romaine. La guerre civile éclate à Jérusalem où Jean de Gischala et les Zélotes prennent le pouvoir et imposent comme grand-prêtre Pinhas de Habta, probablement sadocide. Appuyés par un groupe d'Iduméens, les Zélotes liquident les notables et les membres des grandes familles sacerdotales. En 68, Vespasien soumet la Pérée (mars), occupe Antipatris, Lydda, Jamnia, Emmaüs, traverse la Samarie et descend sur Jéricho. Il cesse les opérations militaires à l'annonce de la mort de Néron (9 juin). Jéricho est une ville de Cisjordanie (Moyen-Orient), située sur la rive ouest du Jourdain; c'est la ville la plus basse du monde avec une altitude proche de -240 m. Jéricho est une des plus anciennes cités du monde, dont la fondation remonterait au VIIIe millénaire avant JC, donc à une période où le niveau de la Mer Morte était vraisemblablement beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui.

►68 9 juin Le Sénat déclare Néron ennemi public et reconnaît Galba empereur.

►68 GALBA (de 68 à 69) (Servius Sulpicius Galba)

►68 Galba. Terracina vers 3 av. J.-C. - Rome 69 apr. J.-C., empereur romain (68-69). Successeur de Néron, il fut assassiné par les partisans d'Othon.

►68 11 juin Suicide de Néron, marquant le début d'une nouvelle guerre civile. Déclaré ennemi public par le sénat, Néron fuit Rome et, plutôt que de se suicider, choisit de se faire tuer par un affranchi. L'empereur romain avait sombré dans la folie et la cruauté. Il avait fait assassiner tous ses ennemis politiques, mais aussi sa mère, Agrippine, son frère, Britannicus, et avait tué sa femme, Octavie. Des mouvements de révolte avaient alors éclaté dans l'Empire et le sénat avait désigné Galba, le gouverneur de l'Espagne Tarraconaise, comme le nouvel empereur romain.

►68 Vitellius reçoit le commandement de l'armée de Germanie inférieure.

►68 octobre les armée de Galba entrent dans Rome.

►69 2 janvier Les armées de Germanie Supérieures proclament Vitellius empereur.

►69 10 janvier Galba adopte publiquement Pison.

►69 15 janvier Assassinat de Galba et Pison par les Prétoriens qui proclament Othon empereur.

►69 OTHON (69) (Marcus Salvius Otho)

►69 Othon fut empereur romain de janvier à avril 69. Né en 32 à Ferentinum (ou Ferentium) en Étrurie, mort à Bedriacum le 16 avril 69, Marcus Salvius Otho est issu d'une famille de notables (grand-père sénateur, père proconsul d'Afrique sous Tibère, élevé au rang de patricien par l'empereur Claude, etc). Selon Suétone, Othon fut un personnage assez peu recommandable et disposé à tout pour parvenir à ses fins. Il séduisit ainsi une vieille femme dans le seul but d'entrer en contact avec Néron dont il deviendra l'un des favoris. On lui prête une complicité homosexuelle avec l'empereur.

Suétone prétend que mis au courant de l'intention de Néron d'assassiner Agrippine sa mère, il lui prête une assistance concrète en organisant un repas le soir du meurtre pour donner le change. Il tombe cependant en disgrâce en refusant de restituer Sabina Poppaea qu'il avait épousée pour complaire à Néron, mais dont il tomba réellement amoureux. En conséquence de quoi, il fut exilé 10 ans en Lusitanie où il officia comme ancien questeur avec une modération et un désintéressement exceptionnels. Cherchant à se venger, il prête son concours à Galba pour se débarrasser de Néron, mais quand il apprend que Galba a adopté Pison, il voit ses rêves d'accession au pouvoir suprême s'écrouler.

Criblé de dettes, il n'a d'autre solution que de se débarrasser par le meurtre de Galba et de Pison. La conjuration est passablement improvisée, mais elle réussit. Il se présente aussitôt au Sénat. Sa route est barrée par Vitellius qui vient de se faire proclamer en Germanie. Othon part l'affronter et, après quelques petites victoire dans le nord de l'Italie, finit par être vaincu à Bedriacum. Othon décide alors de se donner la mort avec une dignité qui surprend Suétone.

►69 14 mars Othon quitte Rome à la tête de son armée à la rencontre de Vitellius.

►69 14 avril Victoire de Vitellius sur Othon à Bedriacum.

►69 15 avril Suicide d'Othon.

►69 VITELLIUS (69) (Aulus Vitellius)

►69 Vitellius (Aulus Vitellius Germanicus) (24 septembre 15 - 22 décembre 69) est un empereur romain ayant régné du 2 janvier 69 au 22 décembre de la même année. Aulus Vitellius est le fils de Lucius Vitellius, consul et gouverneur de Syrie sous Tibère. Vitellius passa sa jeunesse à Capri au milieu des mignons de l'empereur Tibère.